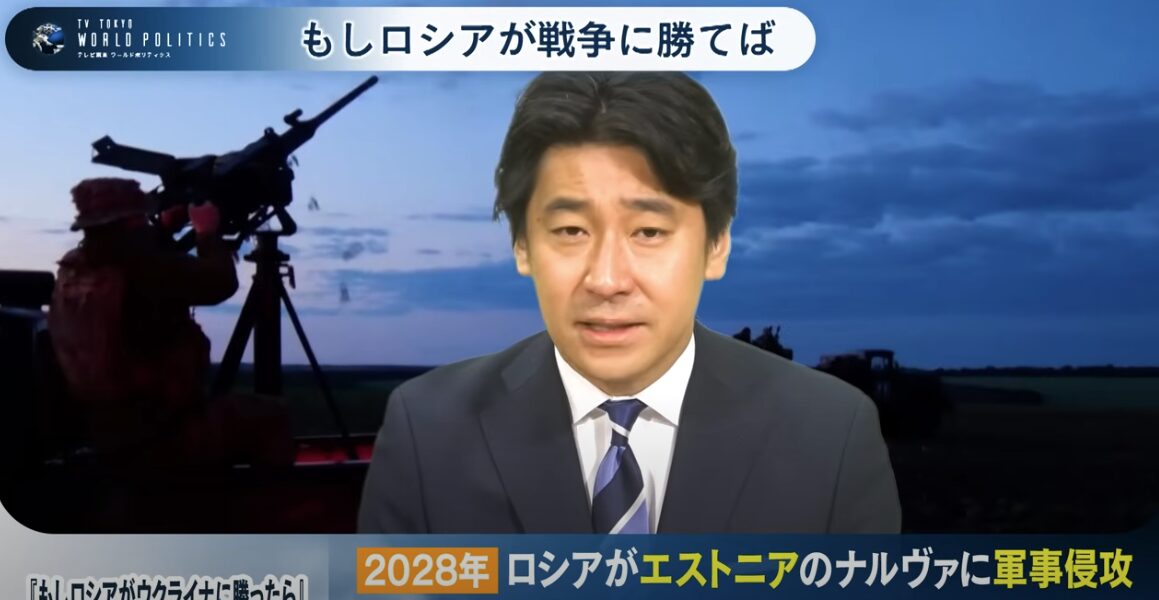

ニュースキャスターの豊島晋作氏が、ドイツの軍事安全保障専門家カルロ・マサラ教授の著作を基に、ロシアがウクライナ戦争に勝利した場合のシナリオを詳述する。これは「領土侵略が国際的に事実上受け入れられた状況」を意味し、ロシアが次にエストニアに侵攻する可能性を示唆するという。激変する戦場の実態と、日本がこの事態から学ぶべき教訓を読み解く。

ロシア勝利後の世界:NATO第5条は発動しない?

マサラ教授の描くシナリオは、2025年にロシアがウクライナの領土の2割以上を奪い、事実上の勝利を収めるというものだ。これは「領土侵略が国際的に事実上受け入れられた状況」を意味する。この結果、ウクライナは分断され、ヨーロッパ諸国は戦争援助で疲弊するとされる。

そして2028年、ロシアはエストニア国境の町ナルバに軍事侵攻する。エストニアはNATO加盟国であり、北大西洋条約第5条(集団的自衛権)が発動されるはずだが、このシナリオでは発動されない。最大の軍事力を持つアメリカがロシアの核の脅しを警戒して発動に反対し、フランスも同調する。ハンガリーや南欧諸国も反対に回り、第5条は不発に終わる。

これは、NATO第5条が加盟国が攻撃を受けても「自動発動ではない」という事実を改めて示すものだ。日米安全保障条約第5条も同様の構造であり、日本が攻撃されても直ちにアメリカが防衛するわけではないという、日本にとっての重要な示唆が含まれている。

歴史の教訓:短期的な融和は長期的な大戦争を招く

このシナリオは、NATOが反撃の意思と能力を欠く状況となり、世界最強の軍事同盟であるNATOの根幹が破壊される未来を描く。同盟国が攻撃されても反撃しないため、同盟は意味をなさなくなり、ロシアはヨーロッパでの影響力拡大を一層強める可能性が高まる。

歴史を振り返ると、短期的な大戦争の回避が、結果として将来のより大きな大戦争の原因となりうるという教訓がある。1936年のラインラント進駐の例が挙げられた。第一次世界大戦の悲惨な記憶から、イギリスとフランスがヒトラーのラインラント進駐に譲歩したことが、ヒトラーに自信を与え、後のポーランド侵攻や第二次世界大戦につながったと指摘される。これはマサラ教授のシナリオで「NATOが何もしない状況と類似している」と語られた。

豊島氏は、ウクライナ戦争は「平和の反対語」ではなく、「抑止の失敗」であるという認識を持つ必要があると問いかける。

激変する戦場:ドローンとバイクの支配

ウクライナ戦争の戦場は、過去1年半で劇的に変化した。今やドローンが戦場の主役となり、「戦闘での両軍兵士の死者の約70%がドローン攻撃によるもの」と推定されている。

ロシアはドローンの製造に力を入れ、イラン製シャヘド・ドローンの命中率は向上し、巡航ミサイルや弾道ミサイルとの同時発射による「飽和攻撃」でウクライナの防空システムを圧倒している。一方、ウクライナも「オペレーション・スパイダーウェブ」と称するドローン攻撃で、ロシアのシベリアなどの空軍基地を攻撃し、核兵器搭載可能な長距離爆撃機を含む10機以上を破壊したという。

さらに、ロシア軍が約1年前から活用を始めたバイク部隊に、ウクライナ軍も追随している。戦車や装甲車の大量損失を受け、素早く移動できる低コストのバイクが再評価された。ドローンの攻撃効率が低い「ローバリューターゲット」であるため、攻撃されにくい側面もある。

ロシアの認知戦と日本の課題

ロシアは「戦争の勝敗は敵の心の中で決まる」という基本的戦略を持ち、あらゆる面で「認知戦(コグニティブ・ウォーフェア)」を重視している。ロシアが正当な戦いをし、勝利が不可避であるといったナラティブ(物語)を国内外に浸透させることで、敵に「ロシアには勝てない」と思わせ、ウクライナや西側の戦意をくじくことを狙っている。

日本も、この認知戦に対峙していく必要性が指摘される。ドイツの失敗例やウクライナ戦争の教訓から、日本も同様の過ちを繰り返さないよう、抑止力の重要性、情報戦・認知戦への対応、そして同盟の信頼性維持について深く考える必要がある。

ウクライナ戦争は、単なる東欧の一つの紛争ではない。それは、民主主義国家が独裁国家にいかに立ち向かうべきか、同盟の信頼性とは何か、そして抑止の重要性について、私たちに重い問いを突きつけている。はたして、日本はこの激変する世界の中で、自国の安全と平和を守るための正しい道を見つけられるだろうか――。

コメント