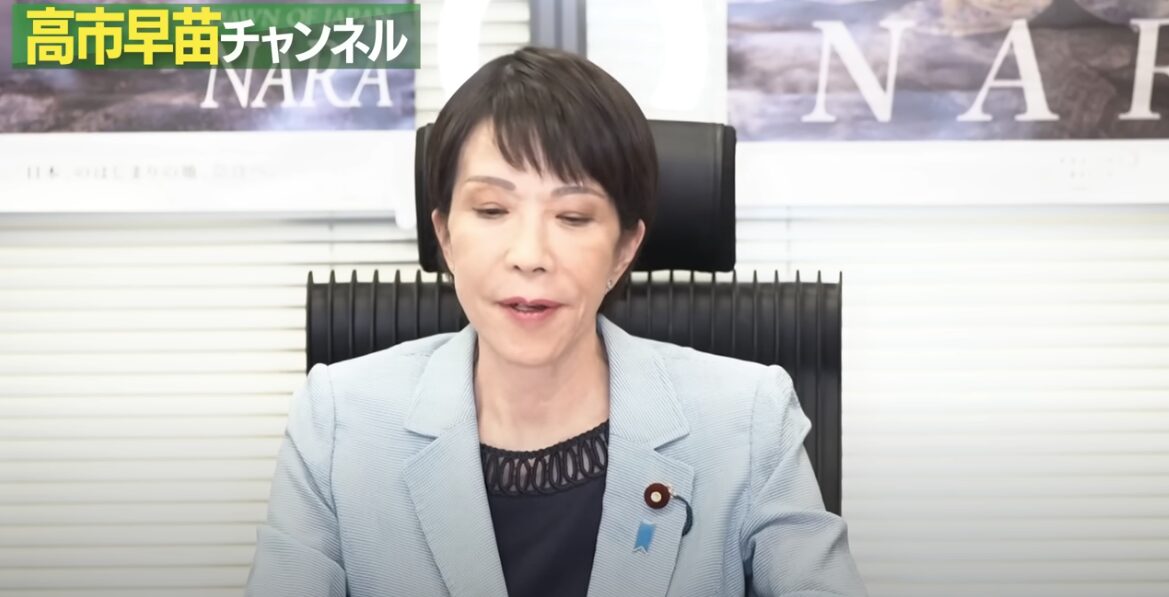

自由民主党の高市早苗氏は、日米貿易協議における「相互関税」の導入について、「昨年まではなかった貿易用語」であり、トランプ大統領が導入した概念だと解説した。当初25%とされていた関税率が15%に引き下げられたものの、「手放しで喜べる内容ではない」と指摘。自動車および自動車部品への関税が15%に引き下げられても、「WTO協定違反」であると厳しく評価し、今後の日本が取るべき多角的な経済外交戦略の重要性を強調した。

「相互関税」導入の衝撃と日本経済への影響

自由民主党の高市早苗氏は、日米貿易協議の現状と日本が留意すべき点について詳細な解説を行った。高市氏は、日米貿易協議で導入された「相互関税」という概念が「昨年まではなかった貿易用語」であり、トランプ大統領が導入したものだと説明した。交渉がなければ2023年8月1日以降、日本から米国への輸出に25%の関税率が適用される予定だったという。

この関税率が当初の25%から15%に引き下げられたことについて、高市氏は「手放しで喜べる内容ではない」と厳しい評価を下している。既存品目の中には、これまで15%未満だったもの(例:織物7.5%、光ファイバー6.7%)も一律15%となるため、一部の輸出品目にとっては関税負担が増加するのだ。

最も懸念されていた自動車および自動車部品への関税も25%から15%に引き下げられたが、これまでのWTO協定税率が2.5%であったことを考えると、大幅な増加であり、「WTO協定違反」であると高市氏は指摘した。

経済安全保障協力と日本の財政負担

日米は、経済安全保障上の重要分野において、日本企業による米国への投資を通じて「日米が共に利益を得られる強靭なサプライチェーンを米国内に構築していく」ことで合意したという。この協力は、半導体、医薬品、鉄、造船、重要鉱物、航空、エネルギー、自動車、AI、量子という9つの分野に及ぶ。

日本からの米国への投資は、政府系金融機関(国際協力銀行や日本貿易保険)による出資、融資、保証を通じて行われるため、「真水の財政負担が生じる可能性」があると高市氏は示唆する。さらに、投資における日米の利益配分は、双方が負担する貢献やリスクの度合いを踏まえ、「1対9」とされており、日本にとって「とてもお得な話ではない」と評価している。

高市氏は、米国にサプライチェーンを構築する一方で、「日本国内にもしっかり構築しておかなければ万が一の際に問題が生じる」ため、日本国内でのサプライチェーン構築の重要性も強調した。

米国製品購入拡大とエネルギー調達のリスク

日本は貿易赤字解消のため、米国農産品(バイオエタノール、大豆、トウモロコシ、肥料等)および米国製品(半導体、航空機等)の購入を拡大すると約束したという。特に米国産米の調達量は、MAI(ミニマムアクセス)制度の枠内で、これまで約35万トンだったものが「76.7万トン」まで増えることを検討する。

エネルギーの購入では、LNGや米国産エネルギーの安定的・長期的購入、特にアラスカLNGプロジェクトに関する検討も含まれる。しかし、これについては「多少リスクも高い」ため、「慎重に検討しなければならない」と高市氏は指摘した。

合意の性質と日本が取るべき対応策

今回の合意は「合意文書というものができていない」とされており、今後、大統領令の発出を通じて必要な措置が取られる見込みだという。また、米国のムニューシン財務長官が四半期ごとに合意内容の進捗をチェックし、「必要に応じて関税率が変わる可能性」に言及したことから、関税率が固定されたわけではないことが懸念されている。これらの点から、今回の合意は交渉の終わりではなく、「かなり長く続いていく話であろう」と認識している。

高市氏は、今後の日本の対応策として以下の点を挙げた。

- 米国以外への販路開拓に力を入れ、世界各国へ日本製品を売り込むこと。

- 日本が築いてきた国際的なネットワークを活用し、国際的な連携体制を強化すること。

- 経済外交を強化する必要があること。

- 米国が自国産業を保護するのと同様に、日本も「日本の製造業を守り」かつ「農林水産業をしっかりと守って強くしていく」ことが不可欠であること。特に食料安全保障の確立。

- 投資案件で米国にサプライチェーンを構築する一方で、日本国内にも同様にサプライチェーンを構築する必要があること。

また、日本では関税率の変更に国会の関与(法律)が必要である一方、米国は国際緊急経済権限法を用いて大統領令だけで関税率を変更している点にも注意が促された。

高市早苗氏の解説からは、今回の貿易協議の合意が、日本の証券市場では株価上昇として好意的に受け止められたものの、内容的には「大喜びをしていていい状況ではない」と厳しく評価されていることがわかる。相互関税の導入、既存品目への関税率引き上げ、不均衡な利益配分を伴う米国への大規模投資、そして今後の関税率変更の可能性など、日本にとって厳しい側面が多い。日本は今後も長期にわたる交渉と捉え、米国以外の販路開拓、国際連携の強化、自国産業の保護・強化、国内サプライチェーンの構築といった多角的な経済外交戦略を推進していく必要があるだろう。はたして、日本は自国経済と国民生活を守りながら、この難局を乗り越えることができるのだろうか。

コメント