経済評論家の三橋貴明氏と税理士の湖東京至氏が、YouTubeチャンネル「三橋TV」で消費税の知られざる本質と、輸出還付金制度の闇を徹底解説した。消費税が「はなからこれ目的だもん」と三橋氏が語るように、その起源は輸出補助金であり、それが国際ルールを巧妙に回避する形で導入されたという驚くべき事実が明かされた。湖東氏は、この制度が特定の輸出企業に巨額の利益をもたらし、さらに「食料品ゼロ税率」が導入されれば、消費者は恩恵を受けず、特定の食品会社が潤うという新たな不公平が生じると警鐘を鳴らす。

消費税は「預かり金」ではない──真の目的は輸出補助金

多くの国民が「預かり金」や「間接税」と認識している消費税(付加価値税)は、その本来の目的が輸出企業への実質的な補助金供与にあると、三橋貴明氏と湖東京至氏は指摘する。湖東氏は、「要するにフランスは当時あまり輸出が良くなかった…なんとかフランスが貿易で得をするように補助金を出そうと。だけど補助金はガットで禁止されてるから、補助金じゃない方法で輸出してる企業に爆大なお金を与える方法を考えようと言った時に、付加価値税というものは本来関節税ではないのに関節税と名付けて、フランスが入れたんです」と、消費税の起源をフランスの戦略的意図に求める。

三橋氏もこれに同意し、「これどう考えても補助金だろこれ。抜け穴だから最初からそのつもりだったのこれ。だから日本の消費税の議論ってねもう議論しなくてよくねって俺思ってんの」と語り、消費税が最初から輸出補助金としての役割を果たすために設計された制度であることを強調した。

WTO(世界貿易機関)では輸出補助金が禁止されているが、フランスは「外国に販売される輸出品には課税できない」という原則と、「課税売上マイナス課税仕入れ」で消費税を計算する際に、輸出に適用される「ゼロ税率」を組み合わせることで、仕入れ時に負担した消費税が全額還付される仕組みを考案したのだ。「元祖自国第一主義はフランスなんです」と湖東氏が語るように、この制度は自国の輸出振興を目的とした「わがまま極まりない」ものであった。

日本への導入経緯も興味深い。湖東氏は、「付加価値に税金かけるっていうとみんな怒るんじゃねえかなと思ったから、消費税て名付けたんじゃないのってのが私の推測」と述べ、国民感情を考慮して「消費税」と名付けられた可能性を指摘した。

巨額な「還付金」が特定の輸出企業を潤す実態

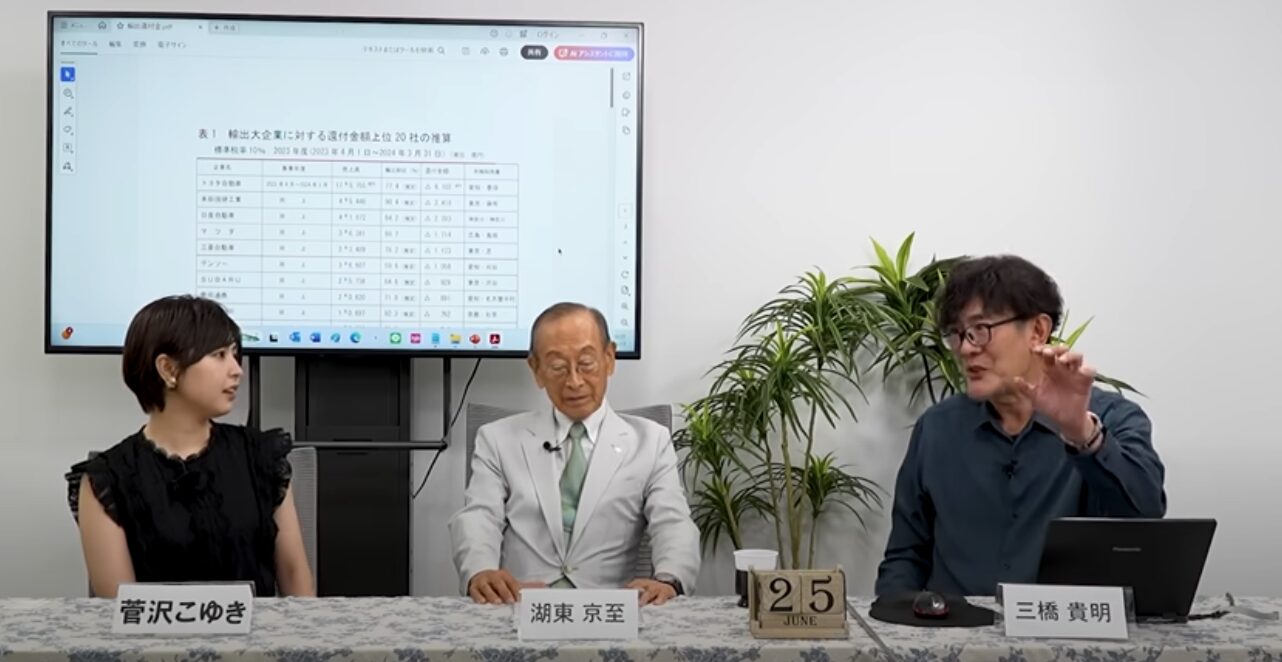

この輸出還付金制度の実態は、国民にほとんど知られていない。湖東氏は、「実際どの企業にいくら戻ってるかってことは発表されない」と、還付金額が企業の内部情報として公開されていない現状を問題視する。

しかし、湖東氏の試算によると、特に自動車関連企業が巨額の還付金を受け取っていることが明らかになった。直近の決算では、トヨタが6,102億円、ホンダが2,418億円、日産が2,283億円、マツダが1,714億円、三菱が1,123億円もの還付金を受け取っているという。これらの数字は、税務署の「消費税赤字」(税務署が税金を返す側に回っている)データから推計されたものであり、企業が受けている実質的な補助金の大きさを物語る。三橋氏は「これだけ自動車関連の企業に補助金が行ってるということで、自動車関連の関税を上げたいとトランプがいう理由はそうなんです」と述べ、トランプ元大統領が自動車関連の関税引き上げを主張する背景には、この輸出還付金制度があることを示唆した。

国全体で見ると、事業者が国に納める消費税のうち、約9兆円が直接企業に還付されているという。湖東氏は、「 直接企業に戻されているのは9兆円もあるんです」と語り、国民が「消費税24兆円を払っている」と認識している以上に、実際には33兆円を負担していることになるという驚くべき事実を明らかにした。

この輸出還付金制度をなくす最も簡単な方法は、輸出企業に対する消費税を「ゼロ税率での課税」から「非課税」にすることであると湖東氏は提言する。「1番簡単なのは非課税にする。輸企業に対してですねこれに 税にすればカ付金がなくなる」と述べた。しかし、これは国際的な問題であり、日本単独での実施は困難を伴うだろう。

「食料品ゼロ税率」の罠──消費者ではなく食品会社が潤う

現在、一部の政党が主張する「食料品ゼロ税率」についても、三橋氏と湖東氏は警鐘を鳴らす。消費者は食料品が8%安くなると期待するが、湖東氏は「それは絶対に下がりません」と断言する。消費税は価格に直接反映される税金ではないため、企業が価格を下げる法的義務はないのだ。

食料品がゼロ税率になると、食品会社は売上にかかる消費税がゼロになる一方、仕入れに含まれる消費税(電気代、ガス代、ガソリン代などあらゆるものに含まれる消費税)は還付される。湖東氏は、「消費税っていうのは電気代やガス代やガソリン代や、ありとあらゆるものに入ってる。消費税の分を引いてくれる仕組みになってるんです」と述べ、輸出企業と同じメカニズムで食品会社が巨額の還付金を受け取ることになると指摘する。

具体的な試算も示された。サントリーは現状でも輸出割合が高いため301億円の還付金を受けているが、食料品ゼロ税率が導入されると、さらに127億円の補助金が増え、合計で428億円もの還付金を得ることになるという。また、国内販売が主体のライフコーポレーションも、現状は納税があるものの、食料品ゼロ税率導入で173億円の還付金(補助金)を得ることになると試算された。

この制度は、新たな不公平を生み出す。外食産業のような他の業種は、仕入れにかかる消費税の負担が増える一方で還付金を得られないため、納税額が大幅に増加し、経営が困難になる可能性がある。そして、消費者は価格が下がると期待してゼロ税率を支持するが、実際には価格は下がらず、特定の企業だけが利益を得る構造になるため、消費者を裏切ることになるのだ。湖東氏は「消費税っていうのはそういう税金なんですね。事業者が収納める税金ですから。事業者が自分のところで計算して自分の主腕で収めるんです。全然預かってませんから」と強調した。

三橋氏は、「食料品0%言ってるのって、立憲民主人と日本医の会う ですよね。そうですねそうだ ま彼らの彼らの城にねそういう大企業がねいるって言わないですよだ不勉強なのよあいつら」と語り、食料品ゼロ税率を主張する政治家が、その影響を十分に理解していない可能性が高いことを指摘した。

消費税は、その本質が輸出補助金であり、国民が想像するような「預かり金」や「間接税」とは異なる側面を持つ。現在の「輸出還付金制度」や「食料品ゼロ税率」の議論は、この本質を理解せずに進められると、特定の企業への利益供与や、経済全体の不公平を招くことになるだろう。はたして、国民はこの消費税の真の顔を知り、今後の政策議論にどのような影響を与えるのだろうか。

コメント