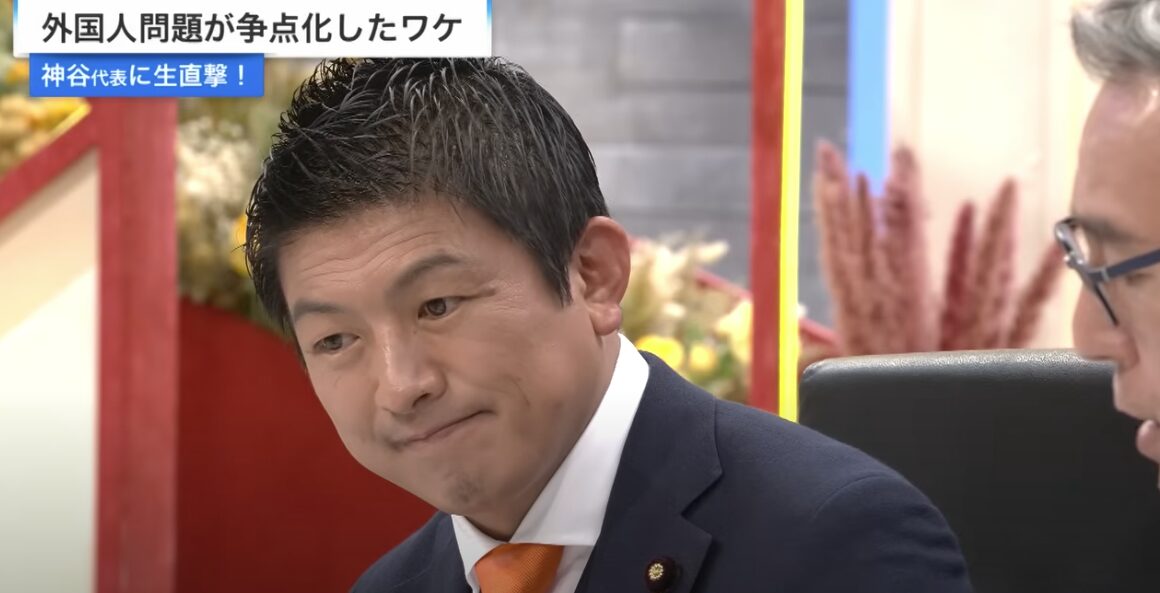

参政党代表の神谷宗幣氏が、同党の主要政策、SNSが選挙と民意に与える影響、そして今後の日本の政治のあり方について語った。神谷氏は、今回の参院選で「外国人に関する政策」がメイン争点として急浮上したと指摘し、SNSが投票率向上に寄与した一方で、フェイクニュース拡散のリスクも浮き彫りになったと分析する。

「日本人ファースト」と外国人政策の真意

今回の参院選では、参政党の躍進が注目を集めた。参政党代表の神谷宗幣氏は、同党の主要政策として「減税・積極財政」「外国人問題」「少子化対策」の3つを挙げ、中でも今回の参院選では「外国人に関する政策」がメイン争点として急浮上したと語る。

参政党が提唱する「日本人ファースト」の政策は、外国人に関するSNS投稿の急増を引き起こし、大きな議論を呼んだ。この主張は、円安によるインバウンド増加や外国人労働者との賃金格差など、国民の日常生活における不満や不平のはけ口として共感を得た側面がある。

神谷代表は、現行の外国人受け入れ体制について「受け入れのルールを決めたりとか、受け入れの数をもう少し絞ったりとかしないと。企業の要望とかでわーっと自民党が開いた」と批判する。特に、受け入れ後の言語教育、社会保障、アフターケア制度が追いついておらず、自治体への丸投げ状態になっていることを問題視している。彼らは「共生させるんだったら、ちゃんとしたルール化が必要です」と主張し、対立を助長する意図はないと説明する。

立憲民主党の野田代表は、参政党の外国人政策が「世界中で分断と対立が生まれている時に、日本でも対立を助長するような論が出てきた。大変危惧している」と懸念を示した。これに対し神谷代表は、「逆で、私たちがそういう対立を生みたくない」と反論し、問題提起の真意が差別ではなく、ルールの明確化にあることを強調した。

また、参政党の発言が「外国人出てけ」と受け取られかねない形でSNSで拡散されることに対し、神谷代表は「編集の仕方によってどうとでもなる」と述べ、切り抜き動画などによる意図的な情報操作の危険性を指摘している。

SNSが選挙に与える影響と投票率の向上

今回の参院選では、真夏の連休中にもかかわらず投票率が58.51%と、前回から6.46ポイント上昇した。この投票率上昇の背景にはSNSの存在が大きいと見られている。

神谷代表は、今回の投票率上昇は「SNS効果ではない」とし、参政党が「投票率を結構上げたな」と考えている。彼は「投票率80%を目指します」と公言し、支援者に対し口コミで未投票層を動員するよう働きかけたことが、実際の投票率向上に繋がったと主張する。

SNS上に溢れるフェイク情報への対応は、今後の選挙における重要な課題となっている。

神谷代表は、「フェイクかどうかって誰が決めるんですか」と疑問を呈し、線引きの難しさから安易な規制には反対の立場を示している。彼らは、参政党への批判的な投稿にはチェックがつかない一方で、自党の投稿は「ねじまげられて批判されて」もそれがついていなかった経験から、「すごい恣意的なチェックを誰かが入れてる」と不信感を持っている。ただし、個人の誹謗中傷、プライバシー侵害、人権侵害に関しては厳罰化が必要であると考えている。

日本の政治の未来と民意の反映

日本の政治は、国際情勢の変化やSNSの浸透によって大きなパラダイムシフトの中にあり、今後のあり方が模索されている。

神谷代表は、次の衆議院選挙後には「いくつかの党が連立して、共々に担うというちょっとヨーロッパ型のような政治になるのではないか」と多党化の可能性を示唆する。そのためには、衆議院の小選挙区制度を見直し、比例の枠を広げることが必要だと考えている。

参政党は、民意を政治に反映させるため、「侍チーム」の結成を提唱している。これは、議員が「権力の象徴」である「刀」を「国民のために正しく使う」ことを意味し、「ぶれない侍チーム」が国会内に作られることで、民意が形になると主張する。

神谷代表自身は総理大臣を目指しておらず、「党を支える縁の下の力持ち」として、若い候補者の育成に注力したい意向を示している。しかし、党としては「50~60議席を合わせて取って政治のキャスティングボートを取るような」存在になることを目指している。

今回の参院選は、SNSが選挙に与える影響の大きさを明確にし、投票率向上への貢献と同時に、フェイク情報拡散のリスクも浮き彫りにした。参政党の躍進は、既存政党への不満や国民の漠然とした不安をSNSを通じて掬い取った結果とも言えるだろう。今後の日本の政治においては、SNSの活用と同時に、フェイクニュースへの対策、そして何よりも国民一人ひとりの政治的リテラシーを高めるための政治教育が不可欠となるだろう。また、多党化の時代を見据え、国民の多様な声を政治に反映させるための選挙制度改革や、政党間の連携も重要な課題となるだろう。

コメント