公認会計士で税理士のさとうさおり氏は、NISA(少額投資非課税制度)が「最終的に金融所得課税強化の後押しをするための制度だった」と指摘する。NISAの拡充・恒久化は、一見すると国民の資産形成を後押しする制度に見えるが、その裏には「税金を取りたいから」という財務省の思惑が隠されているという。

財務省の「本音」が詰まった内部資料

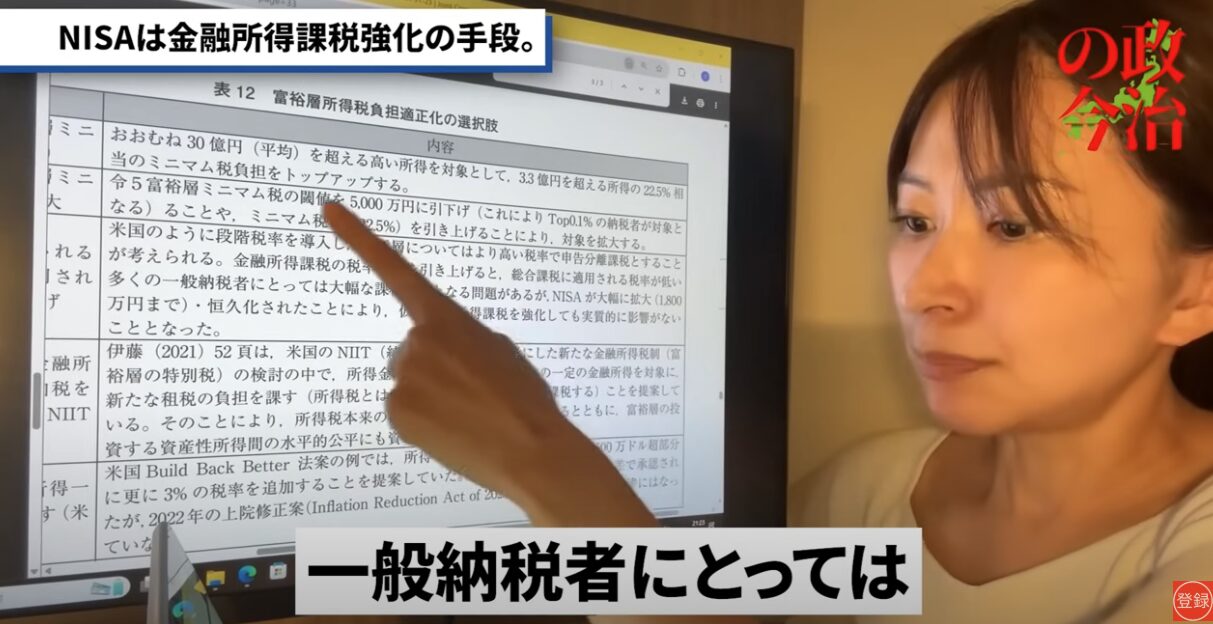

さとう氏は、財務省が用いているとされる内部資料を提示し、その中に「NISAが大幅に拡大(1800万円まで)恒久化されたことにより、仮に金融所得課税を強化しても実質的に影響がないこととなった」と明記されていることを強調した。この資料は、財務省財務総合政策研究所のファイナンシャルレビューを参考にしているとされ、さとう氏は「財務省がどんな思考で今の制度設計をしているのかというものは、財務省が参考にしている政策研究所、そして国際的な会議の資料を持ってくることによって容易に想像がつくと言いますか、そのものが書かれている」と述べる。

この発言は、NISA制度の真の目的が、将来的な金融所得課税の強化にあることを示唆している。つまり、国民にNISAを利用させて非課税の恩恵を享受させることで、金融所得課税強化への反対の声を抑え込み、しかるべきタイミングで増税に踏み切るという「政府の目論見」があるというのだ。さとう氏は、「これが大げさでも陰謀論でも何でもない」と、自身の解説の根拠の確かさを訴えた。

「プラチナNISA」の真の狙いとは?

先日発表された「プラチナNISA」についても、さとう氏は言及している。これは65歳以上に限り毎月分配型投資を解禁するというものだ。さとう氏は、政府がこれを発表した理由を「65歳以上の方に投資をしてほしい」、すなわち「タンス預金から株式市場にお金を持っていってほしい」ためだと解説する。なぜなら、「金融所得課税の強化をしたいからだ」という。

現在、金融所得課税は一律20.315%で、これは総合課税の税率よりも低い。G20でも金融所得課税の強化が話し合われており、この税率を30%程度に引き上げる案も出ているという。しかし、これには当然反発があるため、政府は「一般庶民にはNISAを与えて1800万円まで非課税とすることによって、金融所得課税強化に対する反対の声を沈めよう」と考えていると、さとう氏は政府の戦略を読み解く。

多くの国民がNISAに加入し非課税の恩恵を受けることで、金融所得課税が強化されても「自分には関係ない」と考えるだろう。しかし、その後にNISA口座は「必ずなくなる」とさとう氏は警鐘を鳴らす。

相続とNISA口座の落とし穴:ハイリスク・ハイリターンな制度

NISA口座の真の「ワナ」は、相続時に隠されているとさとう氏は指摘する。「亡くなった時、相続の時に否応なしに通常口座になる」。つまり、NISA口座で運用されていた資産は、相続を機に課税対象となる通常口座に移行されるのだ。

相続時の税務上の取り扱いは、NISA口座と通常口座で大きく異なる。通常口座の場合、株式の取得日と取得価格は被相続人のものを引き継ぐ。しかし、NISA口座の場合、「相続が発生した日の取得価格を引き継ぐことになる」という点が最大の違いだ。

さとう氏は、この違いが相続時の含み益・含み損によって、税金の支払い額に大きな影響を与えることを具体例で解説している。

1. 含み益で相続した場合:NISA口座の方が有利 被相続人が1,000円で購入した株式が、相続時に3,000円に値上がりし、その後3,000円で売却されたケースでは、通常口座では2,000円の利益に課税されるが、NISA口座では相続時の取得価格が3,000円とみなされるため、利益は0円となり課税されない。さとう氏は「NISAの方がお得だ」と述べる。さらに、値下がりして売却した場合も、NISA口座の方がより多くの含み損を計上でき、損益通算や繰越控除の面で有利になるという。

2. 含み損で相続した場合:通常口座の方が有利 しかし、含み損で相続した場合は話が異なる。被相続人が1,000円で購入した株式が相続時に500円に値下がりし、その後1,000円で売却されたケースでは、通常口座では利益が0円で課税されないが、NISA口座では相続時の取得価格が500円とみなされるため、500円の利益が発生し課税されてしまうのだ。さとう氏は「通常の口座の方がお得だ」と明言する。

つまり、「含み益で相続するのか、含み損で相続するのかによって税金の支払い額が変わってくる」のだ。そして、この含み益か含み損かをコントロールすることはできない。さとう氏はこれを「通常の株式投資よりもハイリスク・ハイリターン」だと表現する。

なぜ政府は65歳以上に投資を促すのか?

政府が「日本の国民にはNISA口座に入ってほしい」と考える背景には、「金融所得課税の強化をその間に進めるから」という明確な意図がある。庶民をNISAに囲い込むことで反対の声を封じ込め、その間に金融所得課税を強化するというのだ。

さらに、政府が「なぜ65歳以上に入っていただきたいかと言うと、65歳以上というのはたくさんお金を持っていますから、たくさんのお金を持っているからそのお金をどうにか通常口座に移したい」という本音があることを、さとう氏は暴露した。65歳以上は若い世代に比べて亡くなる可能性が高いため、相続が発生する可能性も大きい。NISA口座から通常口座への移行を加速させ、その時までに金融所得課税の強化を完了させるという狙いがあるというのだ。

さとう氏の指摘は、NISA制度が単なる国民の資産形成支援策ではなく、政府の税収確保のための長期的な戦略の一環である可能性を示唆している。はたして、私たちはこのNISA制度の「真の目的」を理解し、賢明な資産運用ができるだろうか。

コメント