NPO法人アクセプト・インターナショナル代表理事の永井陽右氏が、参院選においてSNS(X)上で「外国人問題がすごく急増している」現状に対し、強い危機感を表明する。「感情を煽るものとして使われている」言説が横行し、それが「働き手という意味でも本当に助けになっている」外国人労働者への差別や傷つけに繋がりかねないと警鐘を鳴らす。さらに、世界的な「自国ファースト」の潮流が日本にも及ぶ中、「多国主義って言うんですか、みんなで協調してとにかくやっていきましょう」という視点の重要性を訴える。

過熱する「外国人問題」言説への危機感

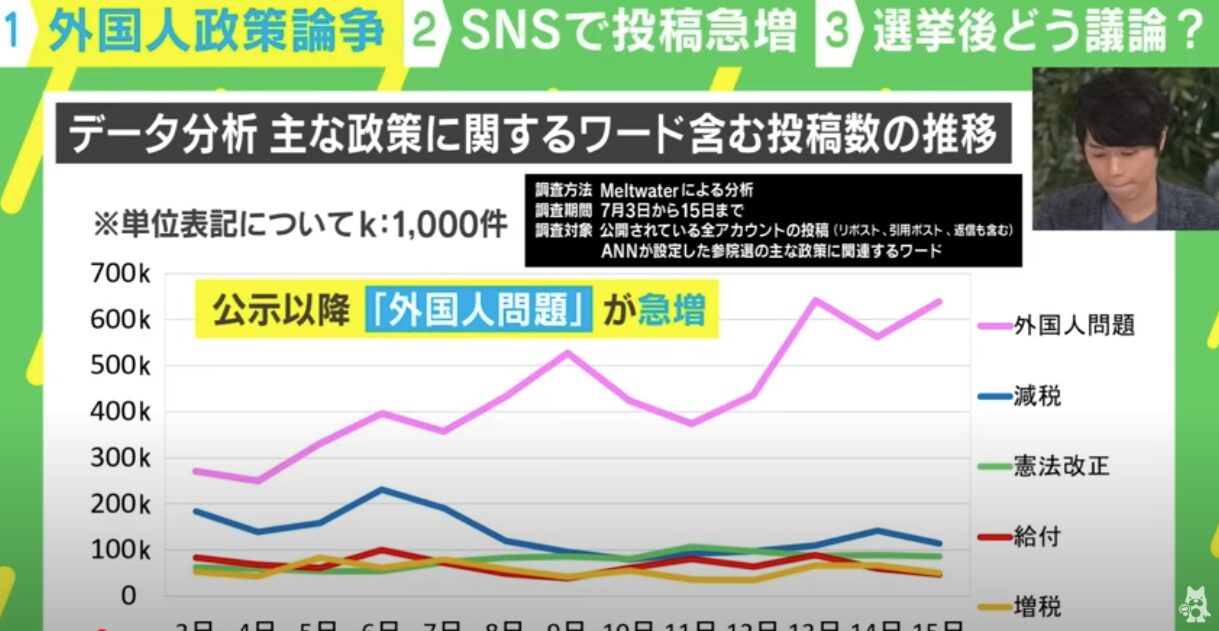

参議院選挙が迫る中、SNS(X)上で「外国人問題がすごく急増している」というANNの調査結果が示された。これに対し、NPO法人アクセプト・インターナショナル代表理事の永井陽右氏は、「恐ろしいなという気持ちはすごくあって」と強い懸念を表明する。

永井氏は、外国人に関わらず未納や違反といった問題は「しっかり取り締まられるというか、正されるべき」だとしながらも、現在の言説が「ファクトからどんどん離れて、感情を煽るものとして使われているのがすごく多い」と感じているという。特に「外国人とか、宗教の問題とか」は、「感情を煽りやすい」テーマであり、「ある種扇動じゃないですけどやっぱり使われる」ものだと指摘する。今回の選挙の様子を見ていて「すごく感じます」と語った。

ネット上や選挙戦で発せられる言葉に対して、有権者が「ファクトチェックをなかなかできない」という現実がある。そのため、「真実のようにまかり通ってしまう」こともあり、「そのあたりは本当に気をつけなければ」ならないと永井氏は強調する。

さらに、ファクトが提示されたとしても「これは本当なのかみたいな、お前こそ嘘を言ってるんじゃないかみたいなのもになってきて」いるという。だからこそ、「ファクトを丁寧に扱っていく」ことは当然として、私たち一人ひとりが「より自覚的にある必要がある」と訴える。誤情報や偽情報が「渦巻く時代でディープフェイクとかなんて見分けつかない」状況だからこそ、「とにかく理性的に感情的に煽られない、その自覚していくっていうのはすごく大事だと思います」と警鐘を鳴らした。

永井氏は、外国人の方々が「今の日本においても非常に働き手という意味でも本当に助けになっています」と述べ、そうした人々が「本当ではない情報によって居心地が悪かったりとか傷ついている方もいるかもしれない」ということに「心に止めておきたい」と、人権への配慮を呼びかけた。

キャスターが「外国人問題」が「叩きやすいところ」だと指摘する中で、永井氏は「その果てにどんな社会が待ってるか分からない」と深い問いを投げかける。日本人とは何かという問いも含め、「こういう対象はけしからんとか、叩きやすいとかになって、その果てにどんな社会を目指すんだろう」という点を「みんなで考えていきたい」と提言した。

「自国ファースト」の潮流と「多国主義」の必要性

「自国ファーストという流れが日本にまで流れている」というキャスターの指摘に対し、永井氏は冷静に分析する。ヨーロッパやアメリカの状況を見て、「そうしたところに共感を覚えるだとか大事なんだと思う人の気持ちは分からなくはないんですね」と理解を示す。それは「いろんな苦悩とか怒りとか絶望とか不安がある社会ですから分かるんです」と、その背景にある人々の感情に寄り添う姿勢を見せた。

しかしその一方で、「全ての国が自国ファーストとして考えていったら地球が滅ぶ」と永井氏は強く訴える。だからこそ、「みんなで協調してやっていきましょう」という考え方が重要だという。人間として、人類として「うまくやってかないと人類自身が地球自体が持たないんです」というのも「また事実なわけ」だと語った。

最終的には、「私たち国民1人1人、地球市民1人1人がどういう未来を目指していきたいか、どういう方向に向かっていきたいかっていうところから考えてくのが大事なんじゃないか」と、個人の意識と行動の重要性を説いた。

キャスターが「苦悩ですとか悲しみ、辛さっていうところをつかれるとエモーショナルになります」と、人間の感情の弱さに触れると、永井氏は「感情ってコントロールできないので、それこそ衝動的な感情っていうのはもう湧き上がるものですから」とその難しさを認める。

しかし、だからこそ「コントロールはできないからこそ湧き上がってしまうものなんだってその自覚する」ことが重要だという。永井氏は、私たち人間が「人間の弱さとか人間のままならなさっていうものもしっかり認めた上で、じゃあその私たち人間ってどんな未来を目指してこうか、どう生きてこうかっていうのをみんなで考えていきたい」と、困難な時代を乗り越えるために、人類全体で未来を創造していくことの必要性を訴え、話を締めくくった。

はたして、私たちは感情に流されず、「理性的に」この「外国人問題」や「自国ファースト」という潮流と向き合い、持続可能な未来を築くことができるだろうか――。

コメント