経済評論家の三橋貴明氏が、参議院選挙の結果を「日本人は日本を取り戻しました。大勝利です」と称賛し、日本の政治構造の変遷について独自の見解を語った。小選挙区制導入がもたらした「決められる政治」の裏側、そして今回の選挙がその仕組みをいかに破壊したかを詳細に分析する。

中選挙区制時代の「決められない政治」の裏側

三橋氏は、中選挙区制下で「決められない政治」と揶揄されていた時代を再評価する。自民党が単独で2/3の議席を取れなかったため、憲法改正が不可能だった。一方で、自民党と社会党が連携し、社会福祉の充実を実現できた。「自民党だけがやってたらね福祉の充実なかったですよ」と三橋氏は述べ、経済成長と福祉充実の両立が可能だったと指摘する。

また、派閥間の対立は、特定の派閥がグローバリストの意向に沿った政策を推し進めようとしても、他の派閥が反対し、「どうして国民幸せになるんだ」といった議論によって退けられる自浄作用として機能していた。グローバリストにとって「決められない政治」は、彼らが「自分の利益を最大化のための政策をやれっていうのを議論したところで勝てっこない」不都合な状況だったのだ。

「黙らせる仕組み」が作ったグローバリズム推進の政治

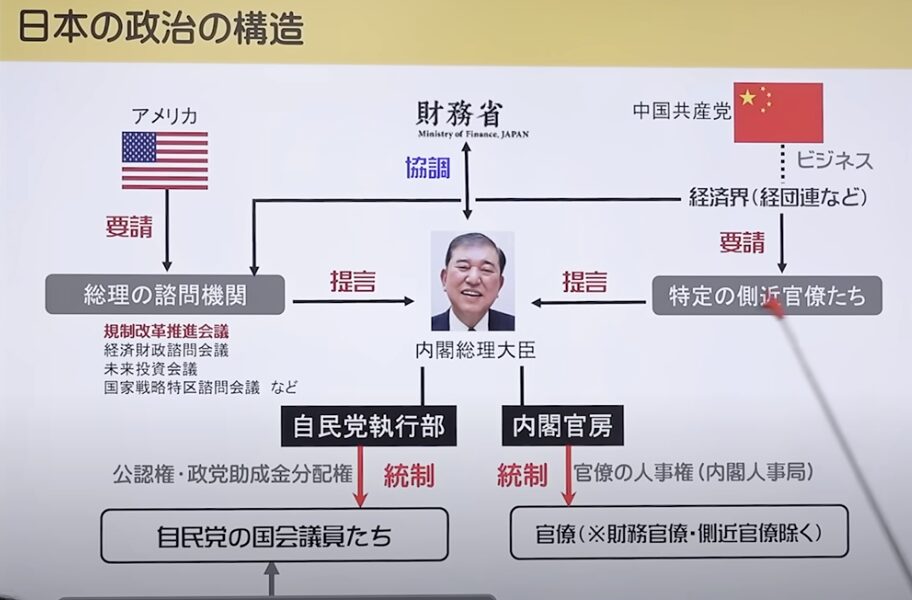

この「決められない政治」を打破するために導入されたのが小選挙区制だ。小選挙区制では、党執行部が持つ「公認」がなければ議員は当選が難しく、「弱み握られてるみたい」な状況が生まれた。また、内閣人事局の設置により、官僚も執行部に逆らえなくなった。

三橋氏は、この「黙らせる仕組み」が、国民にとって不利益な政策でも強行採決できる「決められる政治」を可能にしたと指摘する。「めちゃくちゃブラック」なこの仕組みは、グローバリズム勢力が望む政策を推進するために利用されたのだ。

例えば、農業改革においては、アメリカの在日大使館からの要求が閣議決定され、国会で成立するというプロセスがとられた。しかし、その実態は「堂々とオープン」にされていたにもかかわらず、日本のマスコミは報じなかったため、国民には伝わりにくかった。

参院選が破壊した「決められる政治」

しかし、この「決められる政治」は、与党が衆参両院で過半数を占めている場合にのみ機能する仕組みだった。三橋氏は、昨年の総選挙と今回の参議院選挙の結果、与党が少数与党となったことで「この仕組みは壊れる」と断言する。国会で法案を通す力が弱まり、「決めなくていけないことも決まらない」状況に戻ったのだ。

三橋氏は、「この仕組み丸ごと破壊されたのが先日の参議院選挙」だと語る。この結果は、グローバリズム勢力が「政策を変えさせるってことが不可能になった」ことを意味する。

若者の「成功体験」と今後の展望

この政治構造の破壊は、有権者の投票行動、特に「18歳から上が相当に動いた」若い世代によってもたらされたと三橋氏は強調する。自分たちの一票で政治を変えられるという「成功体験」を、国民が手にしたのだ。

今後は、健全な議論が復活する可能性に期待を寄せつつも、小選挙区制の「死票が大量に出る」問題点を指摘し、「中選挙区に戻す議論やんないとダメだと思います」と提言する。また、自民、立憲、共産、公明の4党が若者からの支持を失っている現状から、「10年後なくなってると思う。少なくとも共産と公明は」と、将来的な政党再編の可能性を示唆した。

参議院選挙がもたらした「決められる政治」の終焉。はたして、この新たな時代は、健全な議論と国民の「成功体験」を積み重ねる、真の意味で「日本を取り戻す」政治へとつながるだろうか――

コメント