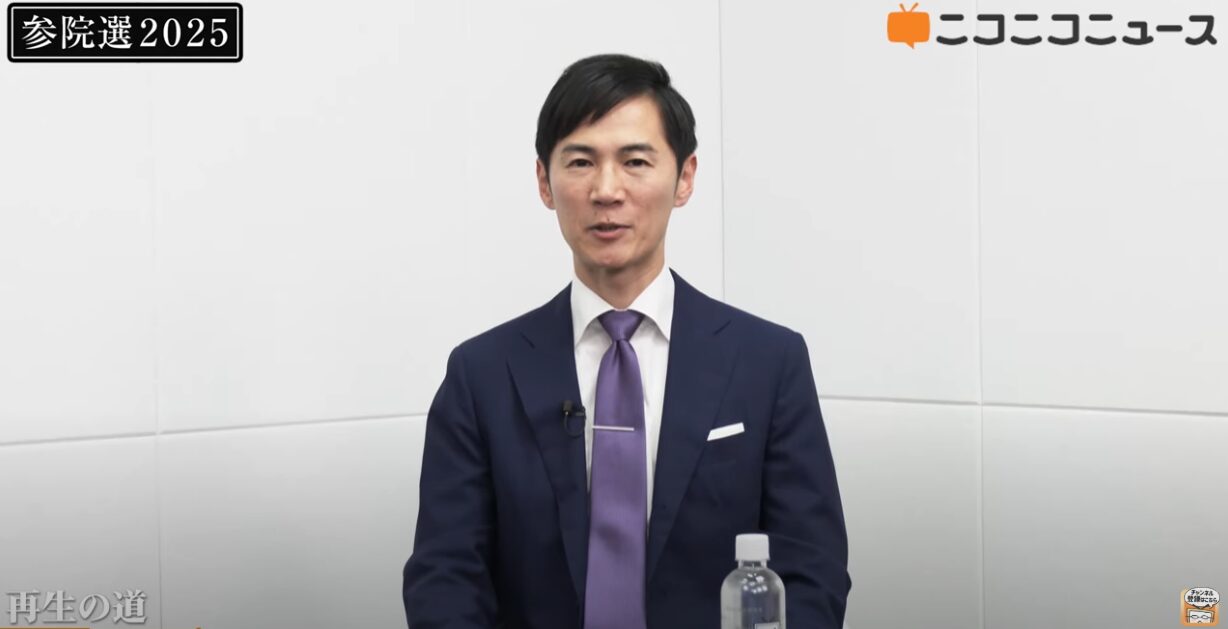

地域政党「再生の道」代表の石丸伸二氏は、7月3日公示、7月20日投開票の参議院選挙に向けて、党の目的と主要政策を明確に示した。同氏は、都知事選での自身の得票数を振り返りつつも、「過去は過去」と捉え、ゼロベースで選挙に臨む姿勢を強調する。特に「教育への投資をしっかりする」ことで「持続可能な社会を構築する、社会の構築を急ぐ」ことを参議院選挙の目的とし、その上で「国政政党の要件」を満たし、国政政党となることを目標に掲げている。

「再生の道」が目指す国政政党への道

地域政党「再生の道」は、7月3日公示、7月20日投開票の参議院選挙に、東京選挙区では吉田氏を、全国比例では9名の候補者を擁立する。代表の石丸伸二氏は、昨年の東京都議会選挙で自身は出馬しなかったものの、公募で集まった42人の候補者を擁立し、「41万票」を獲得した実績を挙げ、「目標目的を全て達成した」と認識していると述べた。

自身の都知事選での「165万8363票」という得票数と比較し、本人が不出馬で無名候補が中心であった都議選での41万票は「脅威だった」と評価される。党のイメージカラーである「パープル紫」は、「赤でも青でもない、右でも左でもない」という石丸氏の政治姿勢を表しており、偶然にも「再生」という意味も含まれているという。

石丸氏は、参議院選挙の目的として、「教育への投資をしっかりする」こと、そして「持続可能な社会を構築する、社会の構築を急ぐ」ことを挙げた。目標は、「ここでしっかりと議席を取りに行く」ことであり、最終的には「国政政党の要件」を満たして「国政党になる」ことを目指す。石丸氏は、国会が法律を作る立法機関である以上、国政政党を目指すのは「当然な目標」であると強調した。

教育最優先政策:供給側への大胆な改革

「再生の道」が掲げる主要政策は、「一言で言うと教育を最優先」である。石丸氏は、現在の教育が「低いところで均衡してしまってる」と問題意識を表明し、特に教育の「供給側」に焦点を当てた改革を目指す。

石丸氏によれば、現在の教育政策は、高校の無償化などの「需要側」への手当は進んでいるものの、「与えられる教育の質そのものは動かない」と指摘する。これは「悪かろう安かろうと。質がそんなに良くないものがただでもらえますってなっただけ」であり、本当に必要なのは「いいものを、たとえ多少お金を払ったとしても、いいものが与えてもらえる」環境であると主張する。

教育政策の柱として、石丸氏は以下の3点を挙げている。

1. 教育人材の強化

教職員の待遇改善は喫緊の課題だと石丸氏は述べる。「仕事が大変な割に待遇が悪いから。要はブラック職場になってる」現状を批判し、「そこは当然解決しましょう」と訴える。先月改正された給特法についても、残業代相当額が月額給与の4%から6年かけて10%に引き上げられるものの、これは「20時間分の残業台を6年後に出しますよっていう法律なんですよ」と述べ、教職員の実際の残業時間「平均80時間を超えてる」ことを考えれば、「全然実態に合ってない」と指摘する。

石丸氏は、「これでブラック職場じゃなくなったんで先生に皆さんになってくださいって無茶ですよね」と疑問を投げかけ、財源の問題から「人材のところに配分がされてなさすぎる」現状を批判する。「低額働かせ放題で教員の方に無理をさせてるだけ」であり、「全然持続可能じゃない」と強調した。

教員の離職や休職、さらには「モンスターペアレント」などの問題も加わり、「心志しある若い人」が教員を目指さなくなっている現状を憂慮。解決策として、「副担任性とか複数担任性」の導入を提唱し、「若い先生もベテランの先生も中堅も、みんなで分担できるので学級崩壊とかは起きにくくなる」と説明した。

2. 教育内容の改革

石丸氏は、国語算数社会といった基礎学力に加え、「今の、そしてこれからの時代、時代の変化に合わせた情報、要は社会で使える知識知恵」をカバーする必要があると主張する。「お金の使い方」や「SNSとの接し方」など、現代社会で不可欠な知識を「家庭だと随分差が出るのでやっぱり公教教育の出番はそこにはある気がします」と述べ、公共教育での提供を訴えた。

3. 教育環境の整備

学校施設の改善も重要な柱だ。エアコン完備は進むものの、「特別教室とか体育館ってまだまだ」であり、「地域ごとにすごい差があります」と指摘する。近年の猛暑を考慮すれば、「設備のアップデートが追いついてないのはさすがにちょっと無理」であるという。

さらに、「制度の見直しもいる」として、公立高校の願書の出し方について「平願も可能にしたらいいんじゃないか」と提唱する。「落ちたら効率高校いけなくなるから安全なところにしておこうって、この差がもったいないんですよ」と、生徒の選択肢を広げる必要性を強調した。

これらの3つの柱は、共通して「格差を広げないような」施策であると石丸氏は述べ、特に「家庭の格差」に焦点を当てる。給食の無償化についても、「自治体の差がめちゃくちゃ出る」現状を問題視し、「地方田舎は不遇」な状況にあると指摘。教員が給食費の滞納徴収を行う現状も批判した。

教員配置の地域格差についても、「田舎は募集しても集まらない」ため、教員の質が都会に比べて高まりにくいと述べ、「持続可能な社会を気づくために格差を是正していく」ことが重要であるとした。

また、PTA問題についても言及し、登下校の見守り活動などボランティアに依存している現状に対し、「子供の安全が大事だとしたら、そこは政治の判断なんだと思います。行政として何を優先するのか」と、行政による手当の必要性を訴えた。

不登校の子供へのケアとして、広島県などで導入が進む「スペシャルサポートルーム」(SSR)を評価。「必ずしも教室に戻ることを目指さない」という点が重要であり、「多様性に対応する」試みとして歓迎した。石丸氏は市長経験から、こうした地域の教育格差を痛感しており、「その地域に生まれたがばっかりに不遇な教感教遇を感受せねばならんていうのは日本としてどうなの」と、日本の教育格差を問題視している。

メディアと政治参加の課題

石丸氏は、マスメディアについても批判的な見解を表明する。NHKや産経新聞などを名指しし、「面と向かって指摘をしてきた」と述べ、自身の見解が「間違ってるんじゃないですかということなのできちんと伝え」るとする。

特に、大手メディアがYouTubeで「ノー編集」を謳いながら、記事では「ショート動画化」や「切り抜きまとめ動画化」、「リアクションが大きくなるような演出」を加えていることを批判し、「クリックベイトジャーナリズム」の傾向があると指摘した。石丸氏は、「自らその動画ではノー編集って言っておきながら記事がそうなってるのはちょっと危険」であると警鐘を鳴らした。

マスメディアが「SNSネット脅威論」を掲げる一方で、情報そのものが持つ危険性への認識が欠如していると批判。「自分たちしか使えないから文句を言われなかった」過去に安住してきたとし、現在ネットが普及したことで批判されている現状に対し、「どこの口が言うんだ」と皮肉を述べた。一方で、日本テレビのインタビュー動画が100万再生を超えたことに触れ、「あれは素晴らしいし良いこともたくさんあるので」と、全てのメディアを否定するわけではないことを強調した。

若者向け政策と政治参加の促進

「再生の道」は「若者を対象としてると言っても」良いと石丸氏は語る。これまでの自身のYouTubeチャンネルは「親世代」の視聴が多かったが、党のオーディション動画などでは「30代40代、20代にも広がってた」と変化を認識しているという。街頭演説でも「中高生が認識をしてくれる」といった手応えを感じているようだ。

都知事選のデータから「期日前投票が流行ってきてる」と認識しており、若者を含め投票が身近になっていると捉えている。「国民の政治参加を促す」ことを党の目的とし、「物心ついたぐらいの子供たちから政治に向かってほしい」と述べ、「主権者教育」の重要性を強調した。

秋田方市長時代に実施した「高校生200万円」プロジェクトを例に挙げ、「あれは面白いな」と評価。現在、サントリーが同様の試みを実施していることに触れ、その成果に期待を示した。

自身の都知事選での165万票という得票数については、「個人として目指したもの」とし、「あれが再現できるかと言われると要素が組み合わさっての結果なので一過性のもの」と冷静に捉えている。「過去は過去」と割り切り、「ゼロベースで改めて選挙に望む」姿勢を強調した。

「屍を超えていく」政治と有権者へのメッセージ

石丸氏は、「シングルイシュー」(教育)に限定するわけではなく、国防や外交など他の重要テーマも扱うと述べた。ただし、党として「党議拘束はかけない」方針であり、憲法改正などについても最初から賛成・反対を決めず、「構成員議員の是々非々を許容」し、メンバーが集まれば「その中でしっかり議論をすればいい」とした。

元銀行員・エコノミストとしての知見や、実家が農家であることから農業政策にも詳しいことなどを述べ、党の議論に貢献できると考えている。

「屍を超えていって欲しい」という言葉を使い、過去の成功や失敗を乗り越えて次へと進むことの重要性を語った。有権者に対しては、「再生の道」が「教育を最優先で国を持続可能な形に変えていきたい」と考えていると強調した。「主に次の世代の話」だが、「彼らは5年10年経てばもう私たちの一員になるんです」と述べ、次世代の社会構成員のために「今の世代がやるべきこと」があるため、「この機会に一緒に考えていただければ幸い」と協力を呼びかけた。

「再生の道」を率いる石丸伸二氏の言葉からは、現状の教育システムへの強い危機感と、次世代を見据えた持続可能な社会構築への強い意志が感じられる。参議院選挙での議席獲得、そして国政政党への道を切り拓くことができるだろうか。その教育最優先の政策が、日本の未来を「再生」させる礎となるか、注目される――。

コメント