参議院選挙での与党敗北を受け、石破総理の進退を巡る議論が激化している。本記事では、専門家たちの見解を交えながら、与野党の攻防、連立政権の可能性、そして「55年体制」の終焉がもたらす新たな政治システムの課題について解説する。

「辞任論」と「続投論」の狭間で

参議院選挙の結果を受け、石破総理の進退が最大の焦点となっている。FNNの世論調査では、「辞任すべき」が47.7%に対し、「辞任しなくて良い」が44.2%と、国民の意見は真っ二つに割れている。しかし、自民党支持層に限れば、「辞任しなくて良い」が73.3%と圧倒的な支持を示している。

この結果について、松山氏は、「国民の感情としてはその政権としては強く支持はできないけれども、今のその衆参両院での少数与党という状況の中では、石破総理が最善のリーダーなのではないか」という国民の微妙な心理が反映されていると分析する。

一方、自民党内では旧安倍派幹部から、選挙での3連敗の責任を問う声や、新たな連立の枠組みを作るためには石破総理の交代が必要だとの指摘が出ている。しかし、石破総理側は、これらの批判を「政治と金」の問題を引き起こした勢力からの「復権」を目指す動きだと見ており、それが「元の原因を作った人たちがそういうことを言うっていうのはちょっと内心忸怩たるものがある」と感じ、続投の意思を固めていると見られる。

多党化時代の政権運営

参議院で与党が過半数を割り込んだ現状は、これまでの日本の政治とは異なる「多党化時代」の始まりを告げている。石破総理は、この状況を乗り切るため、秋まで続投して連立政権の構築を模索している可能性が高い。

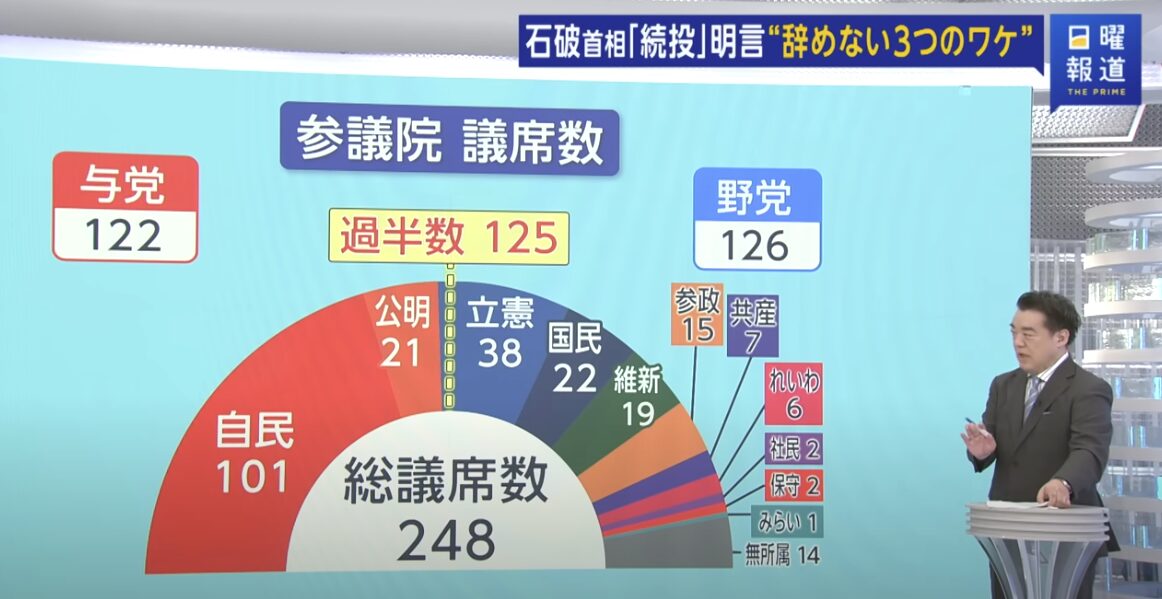

参議院の過半数125議席に対し、与党は現在122議席。残りの3議席をどう確保するかが焦点となる。デジタル政策で協力可能な「チーム未来の安野氏」のような議員や、無所属の保守系議員などとの連携が視野に入っている。斎藤健氏は、このような動きは「当然ありうる動きだ」と述べている。

しかし、この少数与党体制には課題も多い。立憲民主党の小川幹事長は、石破政権について、「国民の信任を失ってるという認識」であり、これだけの結果責任をうやむやにしたまま続投してうまくいくとは思えないと厳しい見方を示した。

「下野論」と野党第一党の覚悟

参院選の「壊滅的な敗北」を受け、自民党内からは「けじめとして自民党は下野すべきだ」という声まで出ている。斎藤健氏は、この議論の核心は、「日本にとって何がベストか」を考えることにあるとし、安定した多数派連立の構築ができない場合は「下野するぐらいの決断をして取り組むべき」だと主張する。

一方、野党第一党である立憲民主党の小川幹事長は、政権運営への覚悟が問われていると語る。もし自民党が下野すれば、「野党側として今度は安定政権を用意する責任があるということは、09年以上に私ども自覚しなきゃいけない」と述べ、まだ準備が十分ではないとの認識を示す。細川連立政権の例を挙げ、「2度3度失敗は許されない」とその責任の重さを強調した。

今後の政治システムと課題

橋下徹氏は、現在の日本の政治は「55年体制」とは異なり、多党化しているため、ヨーロッパ型の多党制下での連立協議が必要だと訴える。しかし、立憲民主党は不信任案提出を見送る方針であり、この点に与野党の溝が見える。橋下氏は、これは「自分たちだけで政権取るっていう時の不信任案」だと指摘する。

また、自民党内の今後の動きを占う上で、8日に予定されている両院議員総会が鍵となる。この総会は、総裁が任期途中で辞任した場合の選出方法を決定できる重要な場である。斎藤健氏は、この総会は「言いたいことがあったら言ってくれ」という場であり、内容によっては「開いたけど大なしだったよねっていう結論になってしまうかもしれない」と不透明性を指摘する。

喫緊の課題としては、ガソリン暫定税率の廃止や物価高対策が挙げられる。小川幹事長は、「決まらなくなって困るのは国民だし日本になるわけです」と、政策協議の必要性を強調し、消費税減税についても「どこだったら共通できるのかという議論は、近々スタートできるように環境を整えたい」と述べている。

与野党双方に「安定した政治」を構築する責任が問われる中、日本の政治ははたして、この難局を乗り越えることができるだろうか――

コメント