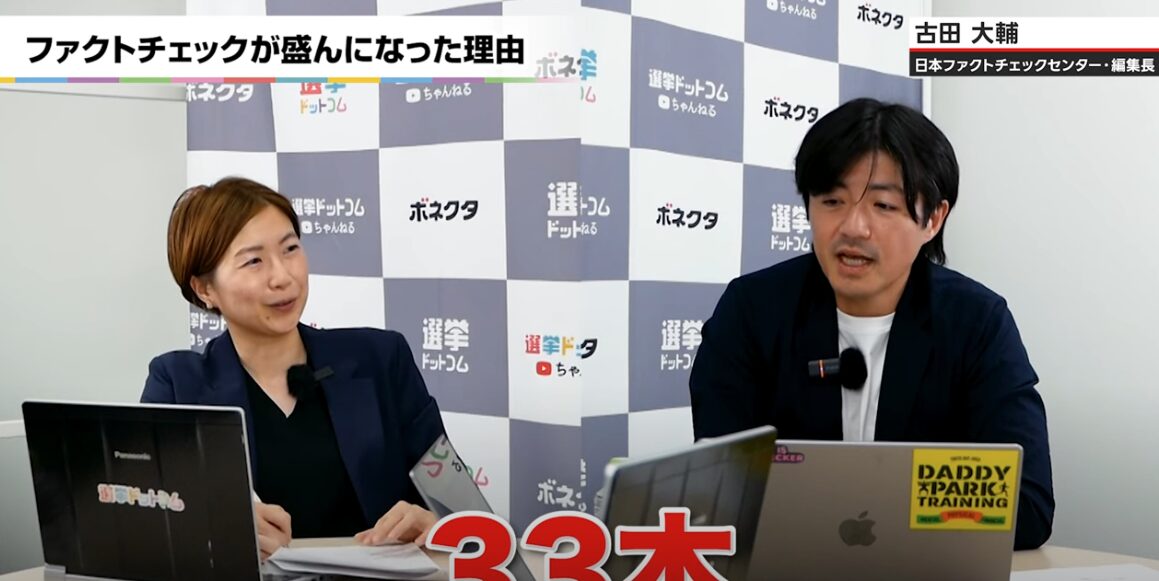

日本ファクトチェックセンター編集長の古田大輔氏は、情報過多の現代において、個人が偽情報から身を守るための「情報リテラシー」の重要性を強調する。ファクトチェックとは、「政治家のような著名人の発言や、ネット上で拡散している不確かな情報が、事実に基づいているかどうかを検証すること」であり、意見や思想の自由を否定するものではない。SNS選挙の流行により不確かな情報が大量拡散する現状に対し、古田氏は「皆さんが見聞きする情報の中には間違っている情報が大量にある」と警鐘を鳴らす。

「ファクトチェック・ブーム」の背景と日本の課題

古田大輔氏によると、ファクトチェックは「政治家のような著名人の発言や、ネット上で拡散している不確かな情報が、事実に基づいているかどうかを検証すること」であり、決して「オピニオンチェックではない」と明確に定義される。意見や思想の自由を否定するものではなく、あくまで事実の真偽を問うものだ。

過去の衆議院選挙(2021年)では、日本全体で33本のファクトチェック記事しか発行されておらず、そのうち28本は日本ファクトチェックセンター(JFC)によるものだった。しかし、2022年の参議院選挙にかけて、朝日新聞がファクトチェック編集部を発足させるなど、大手メディアもこの動きに乗り出しており、「ブーム」とも言える状況が生まれている。読売新聞はJFCと協力関係を結び、神戸新聞も積極的にファクトチェックを行っている。

この動きの背景には、「SNS選挙の流行とそれによる混乱」がある。特に兵庫県知事選挙(2021年)での不正確な情報の大量拡散が、メディアが自身の報道ガイドラインを見直すきっかけとなった。これまで日本のメディアは「私たちは情報の裏取りをして正確な情報を発信している。これがファクトチェックだ」と認識していたが、国際的なファクトチェックの定義は「世の中に既に拡散している情報の真偽を調べること」であり、日本のメディアはこの点において積極的に活動してこなかったという。「ネットの噂なんて信じている人はいない」という従来の認識が覆され、各社が「読者の疑問に答えるためにも、積極的に不確かな情報を検証していく」姿勢へと転換したのだ。

ファクトチェックの選定基準と「公平性」の議論

ファクトチェックの対象を選ぶ基準として、JFC編集長の古田氏は以下の3つの基準を挙げる。

- 広さ(影響人員の多さ):より多くの人に影響を与える情報(例:区の話題より都の話題)。

- 深さ(深刻さ):より深刻な影響を及ぼす情報(例:風邪の話題より新型コロナの話題)。

- 近さ:日本や日本に住む人々に関連性の高い情報(例:アメリカの話題より日本の話題)。

この基準に基づき、特定の政党(例:参政党)に関するファクトチェック記事が多くなる傾向があることについて、「理由はものすごく単純で理由は2つあります。1つは参政党に関してもしくは参政党の方々が発信する情報に関してこれ怪しいぞみたいなのがすごくいいっぱい届くんですよね。…2つ目の理由、やっぱり参政党って今注目されてるから先ほどのいう広さ、すごくシェアされてるとか、すごく伸びているっていうので参政党のものが多いんですよ」と説明する。

また、ファクトチェックの公平性に関する議論も存在する。例えば、沖縄県知事選挙(2018年)では、特定の候補者(玉城デニー氏)に不利な誤情報が大量に拡散したため、それらを検証することで、ファクトチェック側がその候補者の味方をしているように見られるという問題が発生した。「あいつらは玉城デニーの味方をしてるのに違いないという批判を受けながら、中では一生懸命自民党の人が不利になってる情報はないかってみんなで必死になって探しているというとても変な状況が起こってました」と古田氏は述べる。これに対し、古田氏は「5対5にしろよそうじゃないと公平ではないではないかって言ってくる人いるんですよね。でもそれは僕らは逆にフェアではないと思うんですよ」と述べ、誤った発信が多い候補者に合わせて検証数を増やすことが公平であるという見解を示している。

ファクトチェックは時間と労力がかかる作業であり、特に法律の調査や関係者への確認が必要な場合は「数週間とか数ヶ月かかるようなものも出てくる」という。現在、日本の新聞社にファクトチェック専門記者は「僕の知る限りない」状況であり、多くの記者が他の仕事と兼務で行っているのが現状だ。理想としては専門の担当者がいることが望ましいものの、古田氏は「1人でいいと思う。でその1人っていうのはどういう人かと言うと、これ検証した方がいいよっていうのを判断する人」であり、その上で各専門分野の記者に協力を仰ぐ形が効率的であると提案する。

判定基準と「ボツ」になるケース

JFCでは、情報の真偽を「正確」「ほぼ正確」「根拠不明」「不正確」「誤り」の5段階で判定している。「不正確」は「一部には正しい情報も入っているけれども全体としてその情報の根幹部分が大きく誤っている」ものであり、「誤り」は「完全に誤り」と定義されている。また、意図的なミスリードも「不正確」の枠内に入れている。

ファクトチェックの対象として検討されたものの「ボツ」になるケースも存在する。最も多いパターンは、「ファクトというよりやっぱオピニオン混じりじゃなんじゃないかと。これは表現の自由とか思想信条の自由の範囲内に入っちゃうから、これ検証しない方が良くないみたいなことが内部で議論になるパターン」だ。その他には、客観的・科学的な証拠が十分に揃わない場合や、当人が既に訂正し、かつその情報に関する騒ぎが収まっている場合もボツになる。しかし、当人が訂正していても、その情報が独り歩きして拡散し続けている場合は、検証対象となることがある。例えば、「外国人の健康保険料が年間4000億円」という誤った情報が拡散し続けたケースでは、「本人は訂正してるけど未だにそれを根拠にして拡散させてる人たちがいるのでこの年間4000億円は間違いですよっていうファクトチェック記事として出して」いる。

偽情報から身を守るための情報リテラシー

現代社会では、ロシアや中国などによる情報操作や影響工作が存在し、「皆さんが見聞きする情報の中には間違っている情報が大量にある。これを本当に知っておいてもらいたい」と古田氏は警鐘を鳴らす。さらに、「残念ながら人は僕も含めて多くの場合、間違っている情報をすぐに間違っていると判断できない」という研究結果も示されており、2024年の研究では、間違っていると指摘できる確率はわずか14.5%だった。

こうした状況で個人が偽情報から身を守るためには、以下の3つのポイントが重要だと古田氏は提言する。

- 発信源の確認:「誰がその情報を発信してますか、その情報を発信している人はその情報について知りうる立場にいますかと、その情報に詳しい人ですかと」を常に確認することだ。能登半島地震の事例で、パキスタン在住のアカウントによる「助けてくれ」という投稿が拡散したように、発信源を少し確認するだけで誤情報だとわかるケースは多いと指摘する。

- 根拠の確認:「根拠って示されてますか。で根拠が示されてなかったらまず信じるのは保留した方がいいですよね」と述べられる。根拠が示されていても、それが本当に根拠として成立しているかまで確認する意識が求められる。

- 関連情報の確認(検索):公的機関のデータ、研究機関の論文、専門家のコメント、報道機関のニュースなど、信頼できる情報源と照らし合わせることの重要性が強調される。「AさんのYouTubeを見たし、AさんのXの投稿を見たし、Aさんの本も読みましたっていう人いるんですよ。それAさんの言うことしか聞いてないんですよね」と述べられており、フィルターバブルやエコーチェンバーから抜け出し、自ら検索して客観的な情報を確認することが不可欠である。「検索だけがフィルターバブルを突破できる」という言葉が引用された。

メディアとプラットフォームの役割

報道機関に対しては、「やっぱ積極的にファクトチェックやって欲しい」と古田氏は期待を寄せる。一方で、選挙ドットコムのような選挙・政治情報のプラットフォームに対しては、個々の政治家や候補者の発言を逐一検証することは現実的ではないという認識のもと、「消費税とか社会保障費とかってこういう仕組みになってるんですよみたいな基礎的な情報を説明するようなコンテンツをもっと増やしてほしい」という提案をしている。これは、非現実的な情報(例:「国債すりまくっても大丈夫」)が拡散する現状に対して、基本的な知識を提供することで、利用者が自ら情報の真偽を判断できるようになることを目指すものだ。こうした基礎的な情報は「ロングテール」(いつまでも見られる基礎資料)として価値を持つと古田氏は考える。

情報過多と偽情報が蔓延する現代において、私たちはどのようにして真実を見極め、賢い選択をしていくべきだろうか――。

コメント