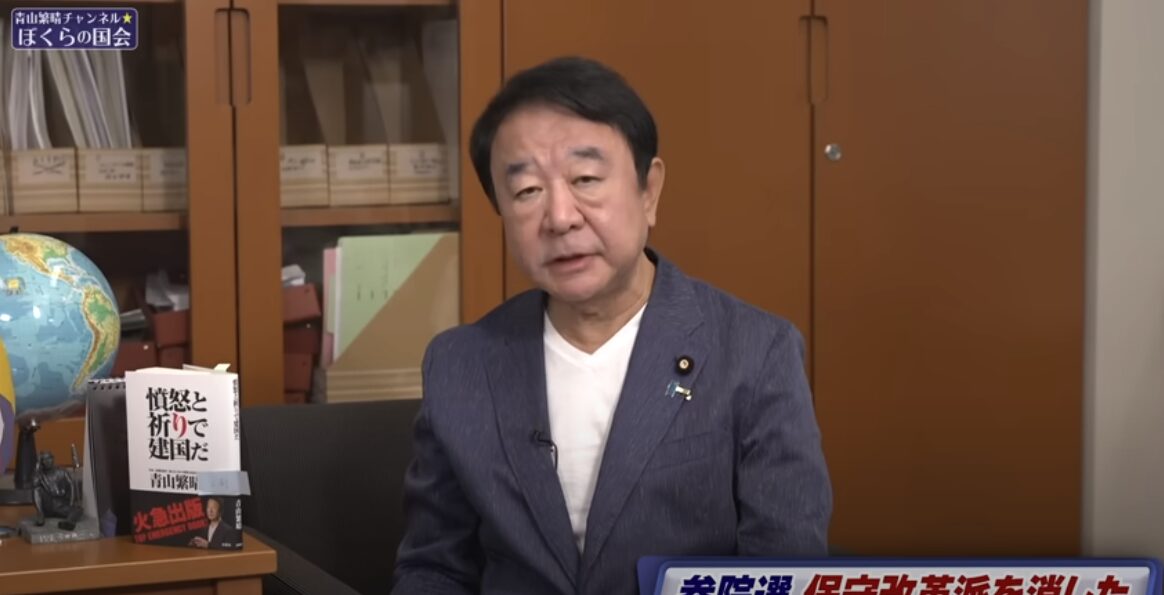

参議院議員で自由民主党大阪府連会長の青山繁晴氏は、直近の参議院選挙における「保守改革派」の苦戦と敗北について言及した。特に、和田政宗氏や長尾氏の「惨敗」を指摘し、和田氏が「20万票も減」らした原因は「正直まだよく分からない」としつつも自身の責任も感じていると述べた。また、選挙前には84人いた「守る会」のメンバーが7人落選し、結果的に半分が落選したと報告。これを大阪城の攻防になぞらえ、「やっぱりトップがおかしいとこうなるよね」と、現状の自民党のトップへの強い不満と批判を表明した。

参院選「保守改革派」の苦戦と敗北

青山氏は、今回の参議院選挙で、和田政宗氏と長尾氏が票数を大きく減らし、「惨敗」したと指摘した。特に和田氏については、昨年総裁選でNHKに「いないこと」にされたことや、党内での組織票の影響など、様々な困難があったことが示唆されている。

また、選挙前には84人いた「守る会」のメンバーが、今回の参院選で7人が落選し、結果的に半分が落選したと報告された。特に、江藤氏の引退も合わせて、大幅な減少が見られるという。

和田氏が選挙で約20万票減らした原因について、青山氏は「正直まだよく分からない」としつつも、自身の責任も感じていると述べた。クルド人問題が影響した可能性も示唆されたが、「それだけで20万票も減るとは思えない」と語った。

青山氏は、「保守改革派」という言葉を「とても大事な言葉」と位置づけている。彼にとって「保守」とは「愛国者」と同義であり、国際社会において愛国心は当然のものであると主張する。日本において「愛国」が「右翼」と捉えられる現状を問題視し、LGBT法への抵抗を通じて連携できる人々を「保守改革派」と定義している。

LGBT法を巡る動きと「保守改革派」への影響にも言及した。産経新聞の記事で、LGBT法に抵抗した5人のうち青山氏しか生き残っていないと報じられたことに触れ、当時の岸田総理のやり方について、部会を開けば反対派が多かったにもかかわらず、議論を無視して強引に進めたことを批判した。これが自民党内の「岩盤の支持層」の剥離や、党内の動揺・対立を招いたと分析した。

総裁選への影響と主権者の意思

青山氏は今回の選挙結果が「総裁には必ず影響する」と明言した。

三浦氏からの「自民党内で見ても保守改革派が多く落選し、リベラルに見える人の方が多くなってしまったのか」という問いに対し、青山氏は「因果関係はないと思う」「西洋でいうリベラルとは全然違う」と否定し、日本の文脈における「リベラル」は「左巻き」「左寄り」であると述べた。

選挙結果は「主権者の意思」であると強調した上で、保守改革派が主権者に「連帯をちゃんと伝えられていない」こと、そして「総理を正しい総理の器の人にしないとこうなる」と、指導者の重要性を指摘した。

大阪城の攻防と現状認識

青山氏は、自身が大阪府連会長になった際に、大阪城の攻防(冬の陣・夏の陣)と「似てくるなと思った」と述べ、現状を比喩的に表現した。

大阪城側の「総理」的存在であった大野兄弟を「無能」と評し、真田幸村の「家康の首取れ」という意見が聞かれず、奮死した経緯に言及した。この歴史的背景になぞらえ、「和田さんを含めた惨状条が似てんだよ」「やっぱりトップがおかしいとこうなるよね」と、現状の自民党のトップ(総理)に対する強い不満と批判を表明している。

大阪城が「落城した」と見なし、その後の対応が重要であると語った。「どん底からしか僕ら立ち上がれない」という前向きな姿勢も示しつつ、「守る会」はまだ76人がおり、保守改革派も半分は当選していることを強調した。

青山繁晴氏の言葉からは、今回の参議院選挙における「保守改革派」の敗北が、単なる個人の落選に留まらず、自民党内の指導体制と、それを支えるべき「愛国心」や「保守改革」の理念が、主権者に十分に伝わっていない結果であるという認識が強く伝わってくる。特に、LGBT法を巡る党内の動きが、この層の離反を招いたという分析は注目に値する。大阪城の攻防になぞらえたトップへの批判は厳しく、今後の自民党総裁選、そして党の方向性に大きな影響を与える可能性を強く示唆している。しかし、その一方で、「どん底から立ち上がれる」という再起への意欲も示しており、今後の「保守改革派」の動向が注目される。はたして、自民党は国民の信頼を取り戻し、新たな方向性を見出すことができるだろうか。

コメント