参議院選挙で初当選を果たしたチームみらい代表の安野貴博氏は、自身のキャリアについて「テクノロジーを使って世の中どういう風に変わっていくのかを考えて実装していくってことやってたわけですよ」と語り、テクノロジーを通じて未来を創造するという一貫したテーマを強調した。政治の世界へはわずか2ヶ月の準備期間で挑戦し、前年の都知事選の経験が「大いに生かされましたね」と振り返る。チームみらいはデジタルを活用した国民参加型の政治を目指し、その未来像を提示した。

チームみらいの政策とデジタル活用

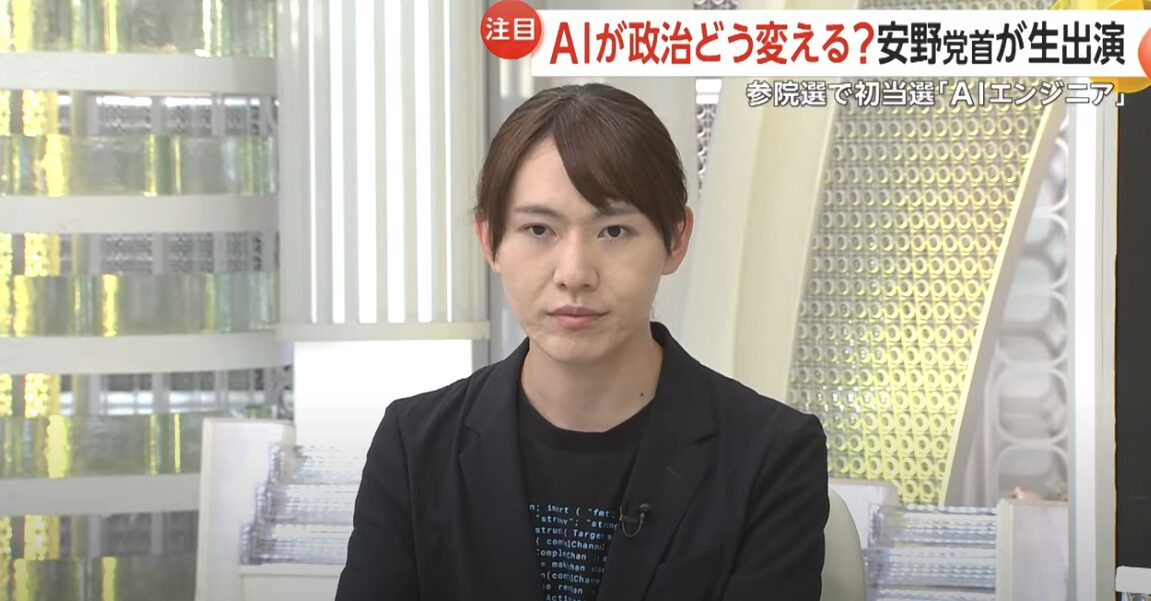

参議院選挙で初当選を果たしたチームみらい代表の安野貴博氏は、その異色の経歴が注目されている。幼少期からコンピュータとプログラミングに才能を発揮し、小学3年生でゲームを開発。東京大学工学部を卒業後、外資系コンサルタント企業に就職というエリート街道を進む一方、人型ロボット「ペッパー君」とお笑いコンビを組みM-1グランプリに出場するという意外な一面も持つ。その後、AIスタートアップ企業を創業し、東京都知事選挙、そして今回の参議院選挙に挑戦した。

安野氏は自身のキャリアについて、「テクノロジーを使って世の中がどういう風に変わっていくのかを考えて実装していくってことやってたわけですよ」「テクノロジーを使って未来描くっていう意味ではかなり一貫したキャリアだなと思って」と述べ、一見すると多岐にわたる活動が、テクノロジーを通じて未来を創造するという一貫したテーマに繋がっていることを強調する。政治の世界へは、わずか2ヶ月の準備期間で参議院選挙に挑戦。前年の都知事選の経験が「大いに生かされましたね」と語り、当時の落選が今回の当選に繋がったと振り返った。

チームみらいは、従来の政党とは一線を画す政策を掲げている。主な政策は以下の通りだ。

- デジタルを使った国民が参加できる法律作り

- 他の政党や政治家との協力による分断を生まない政治

- 政治資金のリアルタイム公開

安野氏は、「既存の政党さんだとなかなか裁量持ってできないと思いますので、新党を作るっていうのはそこにまさに理由がございます」と述べ、既存政党の枠組みでは実現が難しいデジタル化への取り組みを、自ら党を立ち上げることで推進する意図を明らかにする。

特に、政治におけるデジタル技術の活用について、安野氏は以下のように述べている。

政治とデジタルの相性について、「デジタルと政治ってすごく相性がいいものだと私は思ってまして。というのはやっぱりそのいろんな人たちが情報を交換し合って合意形成をしていくっていうのが政治だと思いますが、その情報の交換っていうところでデジタル技術っていうものが生活かせる領域って結構たくさんあると思ってます」と語る。

国民の声の集約に関しては、「有権者の方からいろんな意見をいただくか、それをいかに分かりやすい形で集約するか、こういったところはやはりですねデジタルだからできることたくさんあります」と述べる。

SNSによる「フィルターバブル」の問題を認識しつつも、分断解消への挑戦として、「デジタルの力を使って実はこういう意見もあるんだ、自分が全然想像もしてなかったロジックとかファクトとかそういったものに基づいたこういう主張があるんだってことに気づくきっかけを与えられるような技術 。これもまたあると思うんですよね」と、デジタル技術が分断解消に貢献できる可能性を示唆する。

政治資金のリアルタイム公開では、寄付金の額や献金の件数を可視化するダッシュボードを自作し、リアルタイム公開することで透明性を高める試みを行っている。これは「信頼を得る1つのやり方になると思います」と述べ、他の真面目な政治家にも参考にしてもらいたい意向だ。

「喋れるマニフェスト」では、有権者がチャットを通じてマニフェストに質問や意見を提案できるシステムを導入。選挙期間中に9000件もの提案を受け、うち300件を政策に取り込むなど、政策立案における国民参加を具現化した。

ポスターマップでは、全国に点在する掲示板のポスター貼りを、サポーターが協力して行えるツールを開発。組織力に頼らず、デジタル技術で選挙活動の効率化を図った。

デジタル社会における「取り残される人々」への配慮

デジタル化を進める上で、情報弱者など「取り残される人々」への配慮も重要なテーマとして語られている。安野氏は、「全部をデジタルに一括で置き換えましょうっていうことを申し上げてるわけではなくて、デジタルが使えるところは使って、それで効率化できる部分は効率化して、それで人が浮いたとしたらその方たちに別の仕事をしていただくとか。デジタルを使えない方のためにその人たちを支援するであるとか。そういった形で効率化できる部分は効率化した方がむしろデジタル使えない方にとってもプラスになると思ってます」と述べ、デジタル化が全ての人にとってプラスになるような社会を目指す考えを示した。

地方自治体においても、財政・人材不足の現状からDX(デジタルトランスフォーメーション)の活用が推奨されており、安野氏は「地方こそDXをどんどん活用していくべきだと思います」と語った。

チームみらいと安野氏が描く未来

安野氏は、日本の未来と自身の未来について、以下のようなビジョンを提示する。

10年後の日本の未来: AIで追い上げる。 「今までの30年がITで牽引されてきたのと同じようにこれからの20年30年はAIで牽引されていくと思いますけど、今の日本は正直遅れてる状況です。アメリカや中国と比べて5、6年くらい遅れてる。その中で追い上げを始めるっていうのが10年後の姿かなと」と語る。

10年後の安野氏の未来: 正解で結果を出す。新しいスタートアップ政党として、「法案であるとかソフトウェアで結果出す」と述べ、政治全体への影響力拡大を目指す。

20年後の日本の未来: AI科学技術立国。トヨタ自動車の成功事例を挙げ、「30年遅れでやり始めて今ではもう世界一の自動車会社になってるわけなのでまだまだ遅くないと思ってます」と、遅れを取り戻しAI分野で世界のトップに立つ可能性を強調する。

20年後の安野氏の未来: チームで結果を出す。チームみらいの所属国会議員を増やし、他の政党とも政策実現のための協力を模索する意向だ。「この政策では協力できる。この政策はちょっと考えが違うっていう形で協力できる部分に関しては積極的に協力していきたいなと思ってます」と述べ、政策ごとの柔軟な連携に意欲を見せた。また、デジタル大臣への就任にも前向きな姿勢を示している。

30年後の日本の未来: 誰も取り残さない日本。

30年後の安野氏の未来: サイボーグ。「私は多分30年後はサイボーグとして評価されているんじゃないかと」と述べ、科学技術の発展による自身の身体能力の拡張を示唆する。

当選後の一歩と今後の展望

当選後の安野氏の「1丁目1番地」は、「分配から成長へ」という方針だ。今の政治が再分配に偏りがちであると指摘し、「成長の話がないと根本的に課題が解決できないと思ってます」と、根本的な課題解決には成長戦略が不可欠であると強調する。

具体的には、当選後、政党交付金を使って「ソフトウェアエンジニアのチームを永田町に作っていこう」と述べ、政治と金の見える化や、有権者の声を政策に反映させる仕組みをオープンソースで開発・展開していく考えだ。これは「オープンソースとして残った行動は誰かが引き継げるわけですよね。止めるのはかなり難しいと思います」と、その取り組みの持続可能性と普及可能性を強調する。

デジタル庁との連携については、デジタル庁が行政のデジタル化を推進しているのに対し、自身は「立法の中のデジタル化」を推進する役割を担うとし、「是々非々で政策ごとに議論していこうと思ってます」と、各政策における連携の可能性を探る意向を示した。安野氏は、外交政策については、議員として活動する中で得られる情報に基づいて方針を立てていくと述べた。

安野貴博氏の言葉からは、テクノロジーを駆使して未来志向の政治を実現しようとする強い意志が感じられる。これまでのキャリアで培った知見を政治に活かし、国民が参加できる透明性の高い政治システムを構築しようとする姿勢は、従来の政治に対する新たな挑戦と言えるだろう。特に、デジタル技術が分断解消に貢献し、国民一人ひとりの声が政策に反映される未来を描いている点は、これからの日本の政治に大きな可能性をもたらすかもしれない。はたして、安野氏が描く「誰も取り残さない日本」は、本当に実現するのだろうか。その挑戦に期待したい。

コメント