ジャーナリストの須田慎一郎氏が、参議院選挙後の政局を詳細に分析する。自民党の大敗と石破首相の異例の続投表明、そして「パーシャル連立」という新たな政権運営の形に迫る。自民党内の「石破おろし」の可能性と、それに伴う党内力学の変化についても解説し、今後の日本政治の動向を読み解く。

参院選大敗:自民党、過去最低の比例代表議席数

第27回参議院選挙は、予想通り自民党の大敗という結果に終わった。須田氏は、自民党が選挙区で27議席、比例代表で12議席を獲得し、合計39議席にとどまったと分析する。これは1955年以来の自民党史上最低ラインの比例代表議席数だと指摘する。公明党も2桁を割り込む8議席(選挙区4、比例代表4)となり、与党全体で47議席にとどまったことで、衆参両院で自公連立政権は過半数割れという状況に陥った。

選挙結果を受けて、当初は石破首相の辞任観測が流れたが、7月21日の記者会見で石破首相は続投を表明した。会見で首相は「極めて厳しい国民の審判を頂いた」「痛恨の極みだ。お詫び申し上げる」と述べ、選挙結果への謝罪を初めて行った。さらに、「国政に停滞を招かない」ことを理由に続投の意向を示した。また、「公明以外とも一致点を見い出したい」と述べつつも、現時点での連立拡大の考えはないとした。

特に注目すべき点として、須田氏は石破首相が「消費税で事実認識を共有する与野党の枠組みが必要」と発言したことを挙げる。これは、財務省の意向が首相の続投宣言の背景にあることを示唆していると分析する。

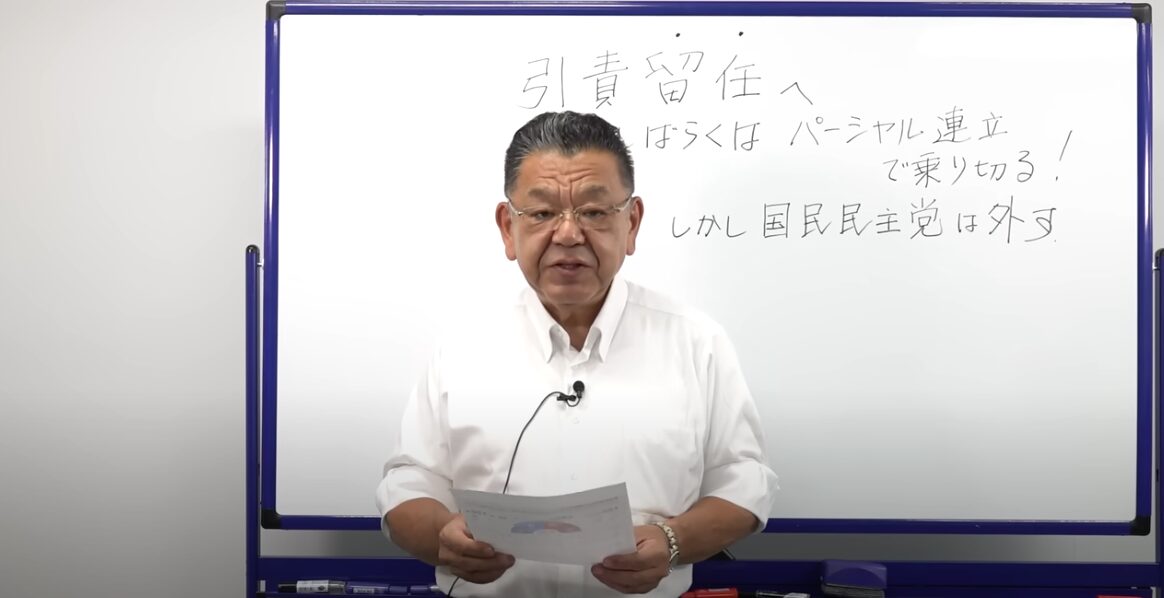

「隕石留任」と「パーシャル連立」:異例の政権運営

石破首相の続投は、「引責留任」という新たな政治用語を生み出した。これは「引責」が通常辞任を意味するのに対し、責任を取って留まるという異例の形だと須田氏は説明する。石破氏自身が過去に安倍政権や麻生政権下で、参議院選挙での大敗を理由に首相の辞任を迫った経緯と矛盾するため、党内からは「理屈に合わない」とのコンセンサスがあるとされている。

今後の政権運営においては、「しばらくはパーシャル連立で乗り切る」方針が示唆されている。「パーシャル連立」とは、政策ごとの部分的な連携を意味し、過去にも「パーシャル連合」という形で存在したという。今回の「令和版パーシャル連立」では、国民民主党を外し、立憲民主党または日本維新の会との連携が想定されていると須田氏は語る。

国民民主党の除外について須田氏は、国民民主党が「減税勢力」と見なされており、消費税増税を含む財政再建を重視する自民党・財務省の意向とは相容れないためだと指摘する。

日本維新の会については、過去の通常国会で2025年度予算案通過のために「教育無償化」とバーターした結果、国民民主党が掲げる「103万円の壁」引き上げ(178万円への引き上げ)を骨抜きにしてしまったという「苦い経験」があるため、自公との連携には現在非常に慎重な姿勢を示していると分析する。

一方で、立憲民主党との連携可能性については、立憲民主党が選挙公約に消費税減税を盛り込んでいるものの、それよりも「給付付き税額控除」を前面に打ち出している点を挙げる。この「給付付き税額控除」は所得控除であり、減税ではないため、自民党も乗れる政策だと須田氏は語る。水面下では、自民・公明・立憲民主党ががっつり連立政権を組むのではなく、政策ごとの「パーシャル連立(ステルス連立)」の形で連携を進める動きがあるという。これは、霞が関(官僚機構)からの受けが良く、政策決定に影響力を持つことで「与党状態」の旨味を享受できるというメリットがある。立憲民主党内でも、「連立政権ではない、自分たちの政策を実現するための協議だ」というエクスキューズが成り立つため、反自公勢力への配慮も可能となる。

この「パーシャル連立」を機能させる鍵は、自民党の森山浩司幹事長と、立憲民主党の予算委員長(元国対委員長)である安住淳氏の「森山・安住ライン」という太いパイプにあると須田氏は指摘する。

「石破おろし」の可能性と麻生派の動向

石破首相の続投に対し、自民党内からは批判の声も上がり始めている。東京都選出の衆議院議員、高木啓氏はX(旧Twitter)で、「この責任は一体誰が取るのか」「比較第一党だから続投?どうしたらそんな考えができるのだろうか」「自ら設定した勝敗ラインにすら届かなかったのだから、今更ゴールポストを動かすのはやめよう」と述べ、選挙結果を厳粛に受け止め、国民の信頼を取り戻すために「結果に正しく向き合える政党になるべきだ」と主張した。

須田氏は、過去には西田昌司参議院議員(当時)も、衆議院選挙での敗北と過半数割れを理由に辞任すべきだと堂々と正論を主張したが、結果的に「悪者にされ」「発言は闇に葬られた」経緯があると語る。しかし、今回、高木氏のような「正論」を述べる議員が出てきたことは、今後の党内での「石破おろし」の動きに繋がる可能性を示唆していると分析する。

「石破おろし」が現実化するタイミングとしては、秋の臨時国会以降が有力視されている。議員が地元に戻り、有権者や支援団体からの批判を受けることで、首相辞任を求める声が強まる可能性があるという。

その際、鍵を握るのは麻生太郎元首相率いる麻生派であると須田氏は予想する。麻生氏が「両院議員総会を開くべきだ」という判断を下せば、多数派を形成し、石破首相を引きずり下ろすことが可能となる。ただし、正式な「両院議員総会」ではなく、「両院合同懇談会」のようなガス抜きのための場が設けられた場合は、引きずり下ろしは困難となるだろうと指摘する。

参議院選挙での自民党の大敗と過半数割れは、石破首相の「引責留任」という異例の事態を招いた。首相は今後、国民民主党を排除した「パーシャル連立」、特に立憲民主党との政策ごとの連携によって国会運営を乗り切る方針のようだ。しかし、党内からは首相の続投に対する批判の声も上がり始めており、秋の臨時国会以降、麻生派の動向が「石破おろし」の鍵を握ることになるだろう。果たして、石破政権はどこまで持ちこたえることができるだろうか――。

コメント