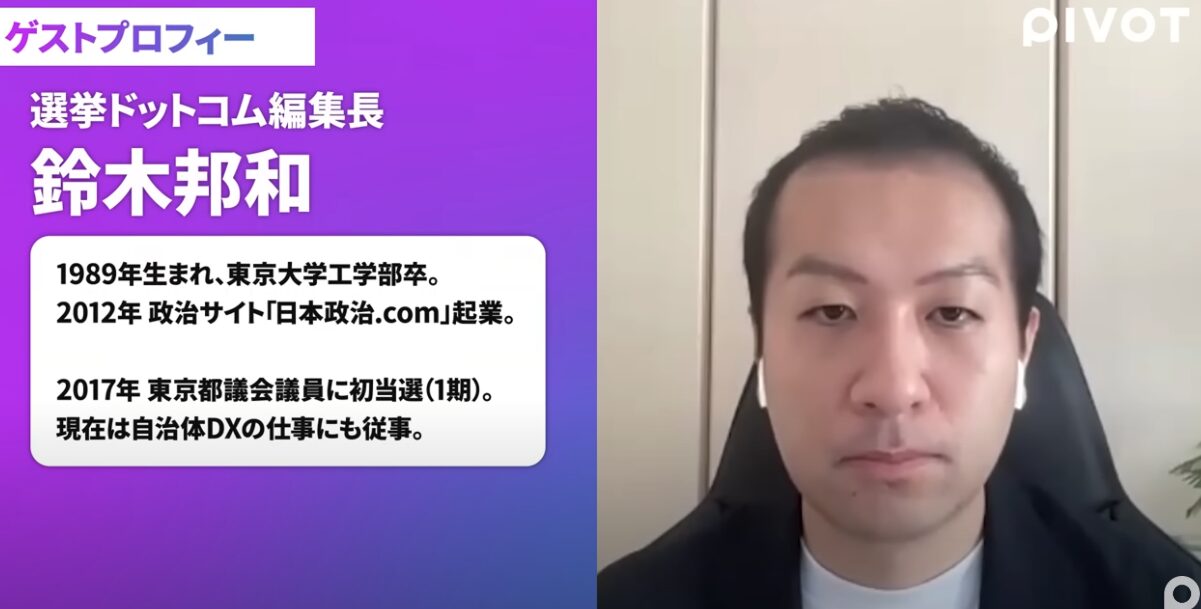

選挙ドットコム編集長の鈴木邦和氏が、2022年参院選の総括から、日本政治の未来を読み解く。自民党が辛うじて耐えた背景にある立憲民主党の伸び悩み、ネット影響力の爆発的拡大、新興政党の躍進、そして政治不信が引き起こす自民党のビジネスモデルの限界と、それに伴う多党化の可能性について、独自の視点から解説する。

「立憲が想像以上に弱かった」2022年参院選の真実

2022年参院選は、自民党が予想よりも議席数を伸ばし「自民党が立憲のおかげで耐えた」と鈴木氏は総括する。接戦区で立憲民主党が伸び悩み、自民党が競り勝ったことが、その要因だ。鈴木氏は立憲民主党の票を「3%ぐらい読み間違えた」と述べ、その結果が多くの議席のずれにつながったと指摘する。「立憲が想像以上に弱かった」「伸びなかった」と分析し、特に、無党派層の票が立憲民主党に流れず、国民民主党や参政党に奪われたことが大きな要因だったと語る。

立憲民主党の伸び悩みの理由として、鈴木氏は3点を挙げる。第一に、調査補正値の不足で立憲民主党を若干強めに評価していたこと。第二に、政権批判票が立憲民主党よりも参政党に流れたこと。第三に、ネットの影響力が全体の4割以上(都知事選の4割から5割に増加)に達したにもかかわらず、立憲民主党はその層での支持が低かった(ネット重視層で9%に対し、非重視層で16%)ことだ。

ネットの影響力爆発と政治の「世代交代」

近年、選挙におけるネットの影響力は飛躍的に拡大している。投票行動においてSNSや動画サイトを重視する層が、都知事選の4割から参院選では5割に増加したと鈴木氏は指摘する。この傾向は今後数年でさらに加速し、ネットがメインの情報源になる可能性が高いと予測する。

特に驚くべきはYouTubeの再生数で、昨年の衆院選での2.7億回から、今回の参院選では17.5億回へと桁違いに増加したという。「ネットの影響力が、特にYouTubeの再生数が1年間で桁違いになっている」と鈴木氏は驚きを示した。このYouTube再生数の増加は、切り抜き動画だけでなく、Webメディア、マスメディア(テレビ、新聞、雑誌)のYouTube進出、タレントやYouTuberの参入によるサードパーティーの多様化が背景にあるという。これにより、「近年稀に見る情報量の多さと、特にそのマスメディアに関しては質の高さ」が実現され、投票率向上にも寄与したと評価する。

ネットメディアの台頭とともに、政治の「世代交代」も顕著になったと鈴木氏は指摘する。若年層の支持が新興政党に集まり、既存政党は高齢世代への支持が偏る傾向が顕著になったという。「選挙における世代交代が起きた」と鈴木氏は語る。立憲民主党のネット戦略については、戦術面での努力は認められるものの、ネットユーザー、特に若い層に「刺さるコンテンツであり、メッセージあり、政策を持ってない」ことが致命的であると指摘する。

新興政党の躍進と伝統政党の課題

今回の参院選では新興政党の躍進が目立った。

参政党は選挙期間中、Google検索のキーワードが圧倒的だったという。メディアや既存政党からのネガティブキャンペーンが「全く効かない」状況で、アメリカのトランプ現象のように、叩けば叩くほど話題になり伸びていくという「非常に特徴的な伸び」を見せた。参政党の支持基盤は非常に強固で、特に「政治資金の9割ぐらいが個人」献金であり、党費(年間3万円)など個人からの「熱量が高い」支持に支えられている。これは自民党(党費4000円)とは対照的であり、「近代化が進んでいるのは参政党」と評価する。「アメリカの共和党とか民主党とかにかなり近いような仕組みを作っている」と指摘した。

国民民主党も堅実な回復を見せた。山尾問題で一時的に支持率を落としたものの、無党派層の受け皿となることで回復したという。国民民主党も参政党も「ネット上での地盤もですね、参政も国民もそれなり強い」ため、今後も定着する可能性が高い(維新党レベルの定着)と予測する。

ネットの影響力により、政治家の参入障壁が下がり、新人候補が勝ちやすくなっているという。

自民党の政治不信と将来シナリオ

自民党敗北の根本原因は、物価・経済対策ではなく、「政治不信」が最大の要因だと鈴木氏は分析する。2023年11月の裏金問題以降、自民党の支持率が急落し、そこから回復していないことが「歴史的な敗北」につながったという。「自民党に対する政治不信」が根底にあると語る。

既存政党への不信感が高まることで、有権者が既存党の主張を信頼できなくなり、ポピュリズム的な主張(例:減税など)を掲げる政党が支持を集めやすくなるという。

自民党の支持率回復には「企業献金を完全に禁止する」などの根本的なメスが必要だが、これは「自民党のビジネスモデル的にどうしても無理だ」と指摘する。

鈴木氏は、自民党が今後再び強固な政権与党になる未来は「あまり見えない」と予測する。むしろ「多党制にどんどん行くような」動きや「自民党が割れていく可能性」を考慮している。短期的な政局シナリオとしては、石破総裁は数ヶ月から1年で立ち行かなくなる可能性が高いという。衆参で敗北し、国民からの支持率を落としている現政権に対し、党内の協力が得られにくくなるだろうと語る。また、各党党首が「石破政権である限り連立はしない」と明言しており、協力が得られない点も指摘する。

次の総裁候補として高市氏が有力視されるが、保守層の一部は戻るものの、政治不信による自民党支持層全体の回復は難しいと予測する。自民党は政権運営の困難さから、高市新総裁就任後、なるべく早く衆院解散を考えるだろうが、次の衆院選でも自公が過半数を取ることは厳しく、立憲民主党も第一党にはなれないと予測する。

選挙制度改革の必要性も提起される。現行の小選挙区制は二大政党制を志向するが、日本政治の現状は「二大制度が弱すぎる」ため、「政治が安定しない」状態に陥っているという。この矛盾を解消するため、次期衆院選で過半数が取れなかった場合、「中選挙区制への変更」の議論が進む可能性が高いと予測する。自民党にとっても、現状では政権運営が困難なため、中選挙区制導入の動機がある。中選挙区制は野党に有利で多党化を促すだろう。

中選挙区制への移行は、自民党内の多様な政治的考え方を持つ勢力が分裂する可能性を高める。「自民党がそもそも今なぜ政党として一枚岩になれてるかというとですね、政権与党であり、選挙に勝ってるから成り立ってるんですよね」と現状を分析し、自民党が弱くなると、「別に一緒の政党にいる必要はないんですよ」「政治的考え方で別れていった方がある意味すっきりする」という認識が広がるだろうと語る。

多党化の進展と地方政治への影響

国民民主党と参政党の勢いは中長期的にも続くと予測する。これは、特に参政党のような強固な個人献金に支えられた組織と、ネット上での強い地盤が背景にある。

「統合するメリットがあまりなくなっていく」とし、オランダのように30以上の政党が存在するような多党化社会に日本も近づくと予測する。合意形成に時間はかかるが、効率が悪いわけではないと付け加える。

地方政治にも変化が訪れるという。参院選や都道府県議会議員選挙のような政党で投票先を選ぶ傾向が強い選挙では、今後も多党化が進むと予測する。特に都道府県議会議員選挙では、これまで圧倒的だった自民党の勢力図が崩れていく可能性が高い。一方で、首長選挙や衆議院議員選挙、市議会議員選挙のように候補者個人を見て投票する傾向が強い選挙では、政党の影響が反映されるまでに時間がかかると予測された。

今回の参院選は、ネットの影響力拡大、若年層の政治参加、新興政党の躍進、そして伝統政党(特に立憲民主党)の失速が顕著になった「歴史に残るような選挙」だったと鈴木氏は総括する。自民党は辛うじて耐えたものの、政治資金問題に端を発する国民の政治不信は根深く、そのビジネスモデルも時代遅れとなりつつある。短期的な政権交代の可能性、中長期的には選挙制度改革(中選挙区制への移行)と自民党の分裂、そして多党化の加速という大きな政治構造の変化が予測される。これは、戦後80年を支えてきた日本の政治システムが転換期を迎えていることを示唆している。はたして、私たちはこの政治構造の変化の波に、どう向き合っていくべきだろうか。

コメント