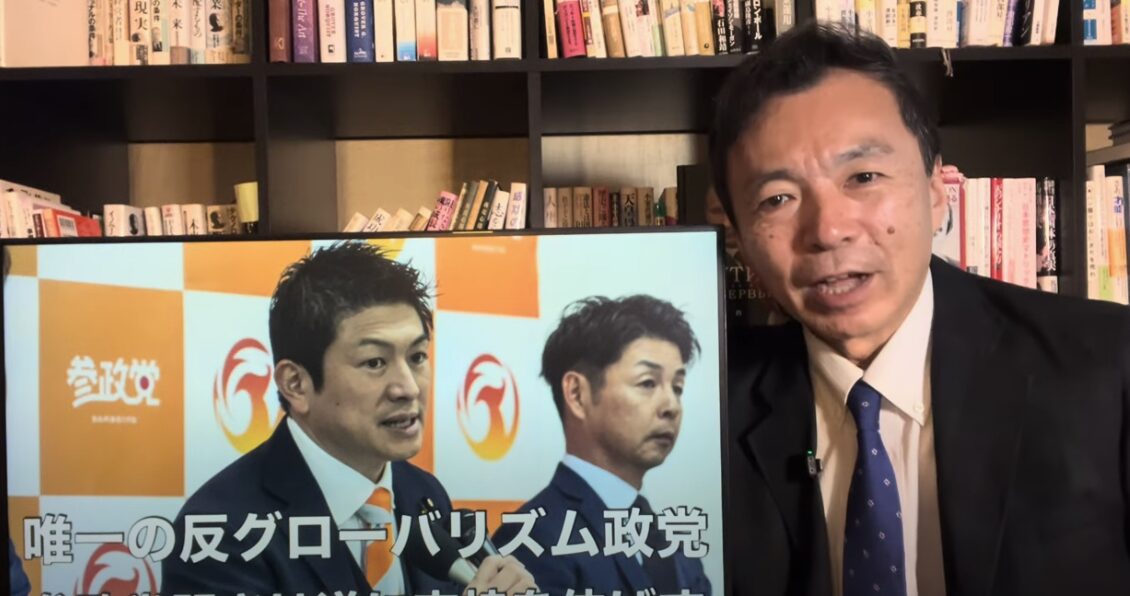

ジャーナリストの及川幸久氏が、反グローバリズム政党に対するメディアからの批判が、むしろその支持を拡大させるという逆説的な現象を指摘する。これは、海外の事例、特にマリーヌ・ル・ペン氏やドナルド・トランプ氏らの動向から導き出された法則だ。日本においても、参政党への批判的な報道が、「グローバルに存在するらしい」台本に沿っていると及川氏は分析する。そして、ソーシャルメディアの特性がこの「叩けば叩くほど支持が上がる」メカニズムを加速させていると解説し、「無駄なことはやらないほうがいい」と警鐘を鳴らす。

「叩けば叩くほど支持を伸ばす」逆説の法則

ジャーナリストの及川幸久氏は、反グローバリズム政党に対するメディアや他勢力からの批判が、むしろその支持を拡大させるという逆説的な法則が存在すると主張する。この法則は、海外の反グローバリズム勢力の事例を挙げて説明されている。

フランスのマリーヌ・ル・ペン氏は、世論調査で支持率1位でありながら、「極右」「ナチス」「反移民」「排外主義」「ロシア選挙介入」「分断」といった言葉で繰り返し攻撃され、不正資金流用疑惑で選挙出馬停止の危機に追い込まれた。しかし、その支持は衰えていないという。

ドイツのドイツのための選択肢(AfD)も同様だ。総選挙で躍進し、世論調査では支持率1位を獲得。「完全に反グローバリズムの政策」を掲げ、政府の情報機関から「右翼過激派団体」に指定され、活動禁止法案も提出されようとしているが、支持は拡大している。こちらもル・ペン氏と同様に「極右」「ナチス」「反移民」「排外主義」「分断」といった言葉で非難されている。

ルーマニアのカリン・ジョルジェスク氏に至っては、大統領選挙で1位となるも、選挙結果が取り消され、出馬資格を剥奪された。しかし、彼もまた「極右」「ナチス」「反移民」「排外主義」「ロシア選挙介入」「分断」という非難を受けている。

そして、最も典型的な例としてドナルド・トランプ氏が挙げられる。最も早くから「ナチス」「ヒトラー」「反移民」「白人至上主義」「排外主義」「ロシアゲート」「社会分断」といった言葉で攻撃されてきたにもかかわらず、批判されればされるほど支持を拡大し、前大統領選挙では7700万票を獲得し再選されたと及川氏は強調する。

及川氏はこれらの事例から、「反グローバリズム政党を叩く台本というものが、どうも存在するらしい」と結論付けている。

日本の参政党への「台本通りの攻撃」とメディアの姿勢

及川氏は、日本における参政党に対するメディアの報道も、海外の反グローバリズム勢力への批判と同様の「台本」に沿っていると指摘する。

日本のマスコミが参政党を批判する際、「排外主義の台頭」「分断」といった言葉が頻繁に用いられているが、これは海外の反グローバリズム勢力への批判と「全く一緒」だと及川氏は述べる。

具体的な事例として、TBS「報道特集」の報道を挙げる。参議院選挙の特集で、参政党を「排外的だ」と断じ、その証拠として「市民の声」を引用したという。しかし、その取材対象は「全てが反政党」であり、中でも「差別された被害者」として登場した人物は、実際には反差別運動の政治活動家であったと指摘する。「一般市民に見せかけて反差別運動家を見事にキャスティングしている」と批判し、この報道を「あまりにも悪質」と評し、参政党がBPO(放送倫理・番組向上機構)に抗議文を提出したことに言及している。

朝日新聞の報道にも言及。参政党の政策に関して「終末期医療は全額自己負担」という見出しで記事を配信し、後に批判を受けて「終末期延命措置」に修正したという。及川氏は、元の見出しが「デマ」であったと指摘し、朝日新聞が「お年寄りの医療費を減らそうとしている」という点を批判したい意図があると分析する。その後の社説でも「日本人優先を掲げる政党」「男女共同参画が間違っていたと少子化の原因を働く女性に求め」「医療費を減らすために終末期の延命措置の医療費を自己負担すべきだと主張する」といった批判を展開した。及川氏は、参政党の実際の政策は「多くの国民が望んでいない終末期における過度な延命治療を見直すべき」というものであり、「全部自己負担にしろとはっきり断言しているわけでもない」と反論している。朝日新聞が「高齢者というマイノリティを排除する」「まさに排外主義」であると論じていることに対し、及川氏は事実誤認に基づくと批判する。

ソーシャルメディアの力が「批判」を「広告」に変える

及川氏は、反グローバリズム政党が批判されればされるほど支持を伸ばす背景には、ソーシャルメディア(SNS)とYouTubeの存在が大きく影響していると分析する。

参議院選挙の公示後3日間のYouTube再生数データでは、参政党が1億1393万回と、2位の自民党(6000万回)の倍近い再生数を記録し、圧倒的な1位であったことを示す。及川氏は、自民党の再生数の大半は「ネガティブ(批判)」であると補足する。

マスコミが反グローバリズム政党を叩くことで、その話題がYouTubeやSNSで拡散され、一般市民がそれについて議論を始める。結果として、批判がそのまま「ただの広告」となり、「再生回数が上がる」という好循環が生まれると及川氏は語る。

トランプ大統領の事例は、まさにこの法則の典型例だ。ロシアゲート、ウクライナゲート、不倫口止め料疑惑、機密文書持ち出し疑惑、連邦議会襲撃事件への関与疑惑など、数々の疑惑で「叩かれ」、その都度支持を上げてきたトランプ氏のケースは、「叩けば叩くほど、目立つほど支持は増える」という法則の典型例だと強調する。

及川氏は、マスコミや他政党が反グローバリズム政党、特に参政党を批判する行為は、むしろ彼らの支持を拡大させるだけであり、「無駄なことはやらないほうがいいですよ」と結んでいる。これは、「グローバルな視点」から見ても同様であるという。

はたして、既存メディアの「反グローバリズム政党叩き」は、本当に彼らの支持を拡大させる「逆効果」に終わり続けるのだろうか――。

コメント