経済評論家の三橋貴明氏が、今回の参議院選挙で投票率が急上昇した背景を鋭く分析する。長年のデフレ経済下で政治に無関心だった国民が、インフレによって「自分が死んでいることに気づく」ようになったという。その危機感が、日本政治の転換点となる可能性を語る。

「茹でガエル」が投票に向かった日

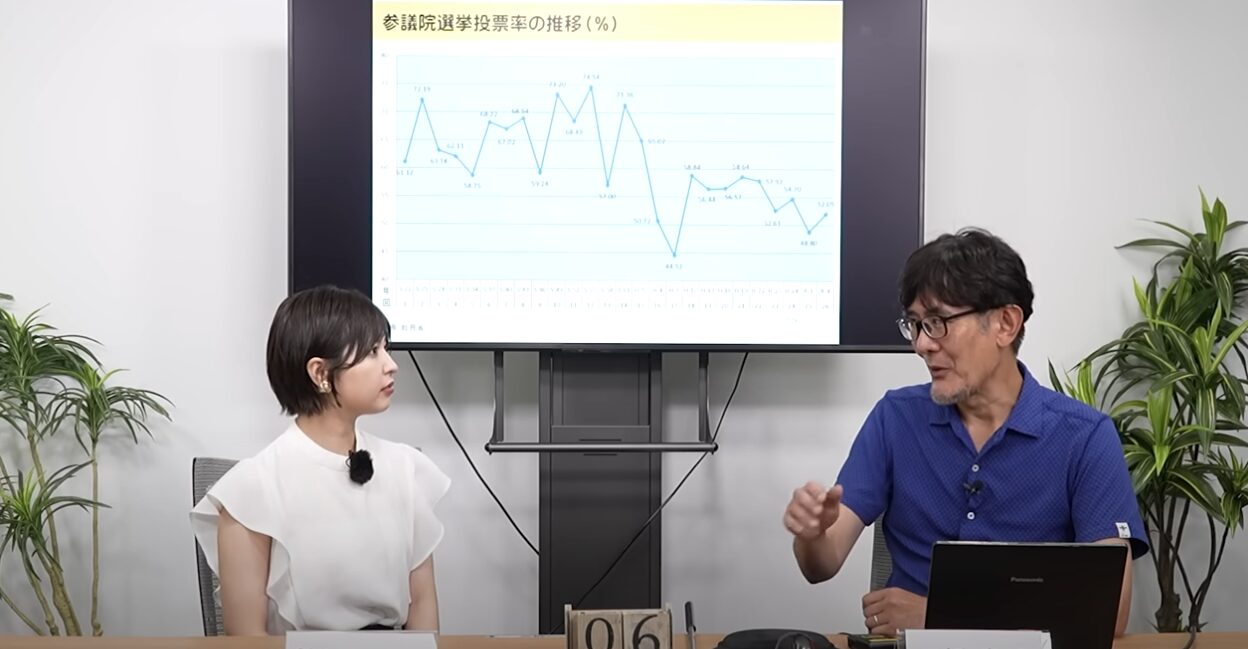

今回の参議院選挙では、投票率が前回(6年前)より10%も上昇し、58.5%を記録した。この投票率上昇の最大の要因として、三橋氏はインフレーションを挙げる。

長年のデフレ経済下では、「給料上がらないじゃん。でも物価も上がらんのですよ」という状況が続き、人々は「なんとなく生きていけて」自身の「死(緩やかな衰退)」に気づかなかった。これは「茹でガエル」の状態に例えられ、政治への無関心や「どうせ変わらない」という諦めが投票率の低さに繋がっていた。

しかし、コロナ禍、ロシア・ウクライナ戦争、日本のサプライロス型インフレにより物価が急激に上昇した。特に「給料伸びてないのに物価だけ上がってく」という状況下で、「自分が死んでいることに気づくんですよ」。この「ヤバい」という危機感が、人々を投票行動に駆り立てたと分析する。特に若い世代の投票率が伸びており、SNSの影響が大きかったと指摘する。

若者から見放された自民党と「30年前の感覚」

かつて若年層に人気があった安倍内閣下でも、「実質賃金は下がり続けた」と三橋氏は指摘する。その後の自民党は「安倍総理の遺産を食いつぶしてきたのよ」という状況にあり、そこに物価高騰が加わったことで、若年層の自民党離れが加速した。

若者の支持は「国民民主党と参政党、あと日本保守党」へと移った。これらの政党が支持された理由は明確で、若者の苦境を代弁する「減税を訴えたから」だという。

一方で、自民党は今回の選挙で「投票率を下げたかったの」と分析する。そのために「投票日を3連休の真ん中にした」が、これは「30年前の感覚なのあいつら」だと批判する。現在の日本国民は「旅行に行く金もねえからさ」という状況であり、むしろ連休中に投票に行くことへの抵抗が少なかった可能性を指摘する。

また、自民党幹事長が「消費税を守り抜く」と発言したことも、物価高に苦しむ国民に対し「何もやらないと宣言したのよ」と受け取られ、自民党への不信感を募らせる要因となったと語る。

「悪い組織選挙」に支えられた自民党の強さ

自民党が長らく政権を維持してきた強さの根源は「組織票」にあると三橋氏は指摘する。医師会、土建業、農協などの組織は自民党と密接な関係にあり、これは「選挙の体をなしてない」「組織が既得権益化してる」状態であり、「悪い組織選挙」だと批判する。

今回の選挙では、この組織票が減少したものの、他の政党がそれ以上に票を落としたため、結果的に自民党の比例代表は「組織の人たちしか受かってない」という状況になった。自民党内部でも組織票に頼りたくない人々はいるが、報復を恐れて表立って行動できない状況があるという。

三橋氏は、今後日本の政治を変える上で、この「組織を引き剥がす」ことが重要な課題であると提言する。

政治改革への提言と野党の課題

現在の日本の政治は「詰み続ける(行き詰まる)」状況にある。その解決策として、「中選挙区制」への移行を挙げる。これは簡単なことではないが、長頭派で議論し、国会で議決すれば可能だと述べる。

また、野党側が「まともな政策」を打ち出し、「ガンガン法案を通していく」ことが望ましいと語る。しかし、野党間の連携は難しく、日本維新の会が「高校教育無償化3000億円」の予算に賛成したことで、国民民主党の「7兆円の基礎控除と引き上げの減税」が「吹っ飛んだ」例を挙げ、その難しさを指摘する。

野党間の連携がうまくいかなければ、結果として野党の勢力は弱まり、維新の会が大阪の地方政党に戻ってしまう可能性も示唆された。

はたして、今回の投票率急上昇は、日本政治の真の転換点となるのだろうか――。

コメント